Giovanni Battista Tiepolo

Hl. Thekla befreit Este von der Pest

Schwindel.Gefühle S.61f.

Aufgewacht bin ich erst mit dem Gefühl, daß der Zug, der sich so lang mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch die Täler gewunden hatte, nun aus dem Gebirge heraus- und in die Ebene hinunterstürzte. Ich riß das Fenster herab. Krachend schlugen mir Nebelfetzen entgegen.

Wir befanden uns in einer halsbrecherischen Fahrt. Bläulichschwarze Steinmassen gingen in spitzen Keilen bis an den Zug heran. Ich beugte mich hinaus und suchte vergebens ihre Gipfel. Dunkle schmale zerrissene Täler öffneten sich, Bergbäche und Wasserfälle, weiß stäubend in der kaum gebrochenen Nacht, waren so nah, daß der Hauch ihrer Kühle das Gesicht erschauern machte. Das Friaulische, ging es mir durch den Kopf, und damit dachte ich natürlich sogleich an die Zerstörung, die im Friaulischen vor wenigen Monaten erst sich zugetragen hatte. Nach und nach brachte das Morgengrauen verschobenes Erdreich, Felsbrocken, in sich zusammengesunkenes Bauwerk, Schutt- und Schotterhalden und hie und da kleine Zeltdörfer schemenhaft an den Tag. Es brannte fast nirgends ein Licht in der ganzen Gegend. Die aus den Alpentälern herauskommenden niedrigen Wolken, die sich hinstreckten über das verwüstete Gelände, verbanden sich in meiner Vorstellung mit einem Bild Tiepolos, das ich oft lange betrachtet habe. Es zeigt die von der Pest heimgesuchte Stadt Este, wie sie, äußerlich unversehrt, in der Ebene liegt. Den Hintergrund bildet ein Gebirgszug mit einem qualmenden Gipfel. Das über das Bild ausgebreitete Licht ist gemalt, so scheint es, durch einen Schleier von Asche. Fast glaubt man, es sei dieses Licht, das die Menschen hinausgetrieben hat aus der Stadt auf das freie Feld, wo sie, nach einer Zeit des Herumtaumelns, von der aus ihrem Inwendigen hervordrängenden Seuche vollends niedergestreckt wurden. In der vorderen Mitte des Bildes liegt eine pesttote Mutter, das lebende Kind noch am Arm. Zur Linken, knieend,

die heilige Thekla, in ihrer Fürbitte für die Bewohner der Stadt, das Gesicht aufwärts gekehrt, wo die himmlischen

Heerscharen durch die Luft fahren und uns, wenn wir hinsehen wollen, einen Begriff geben von dem, was sich über

unseren Köpfen vollzieht.

|

| |

Heilige Thekla,

bitt für uns,

auf daß wir von aller ansteckenden Sucht

und

unversehenem Tod sicher erlediget

und

von allem Anlauf des Verderbens

barmherzig erlöset werden.

Amen.

Fresko Treppenhaus Residenz Würzburg

Schwindel.Gefühle S. 205 f.

|

Dabei ist mir, möglicherweise ausgelöst von den armseligen Bildern in der Krummenbacher Kapelle, Tiepolo wieder in den Sinn gekommen und die von mir seit langem gehegte Vorstellung, daß er, als er mit seinen Söhnen Lorenzo und Domenico im Herbst 1750 von Venedig aus über den Brenner gezogen ist, sich in Zirl entschlossen hat, nicht, wie ihm geraten worden war, über Seefeld aus dem Tirol hinauszugehen, sondern westwärts über Telfs hinter den Salzfuhrwerken her den Weg über den Fernpaß, den Gaichtpaß, durch das Tannheimer Tal, über das Oberjoch und durchs Illertal ins Unterland zu nehmen. Und ich sah den Tiepolo,

der um diese Zeit auf die Sechzig gegangen sein muß und bereits sehr an der Gicht gelitten hat, in der Kälte der Wintermonate zuoberst auf dem Gerüst einen halben Meter unter der Decke des Treppenhauses der Würzburger Residenz liegen mit kalk- und farbverspritztem Gesicht und trotz der Schmerzen in seinem rechten Arm mit sicherer Hand die Farblasur eintragen in das

|

|

Fleck für Fleck aus dem nassen Verputz entstehende riesige Weltwunderbild. Mit solcherlei Phantasien im Kopf und im Eingedenken auch an den Krummenbacher Maler, der vielleicht in der Winterszeit desselbigen Jahres an seinen vierzehn kleinen Kreuzwegstationen sich nicht weniger mühte als Tiepolo an seinem großen Deckengemälde, bin ich dann, es wird schon gegen drei Uhr gewesen sein, durch die Wiesen unterhalb des Sorgschrofen und der Sorgalpe gegangen, bis ich kurz vor der Pfeiffermühle auf die Straße gelangte.

|

Die Ausgewanderten S. 275f.

|

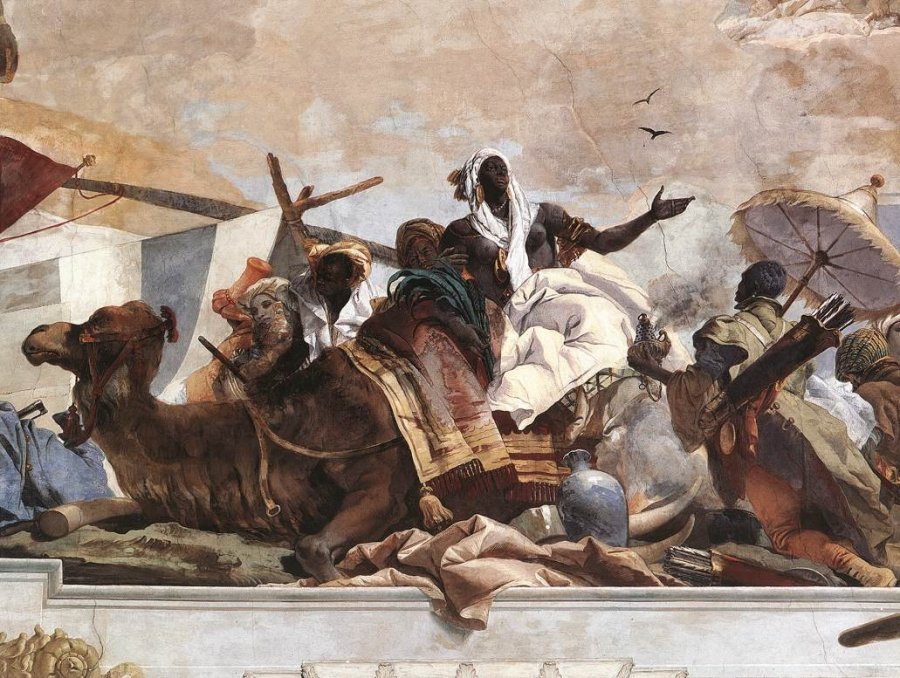

Später standen wir noch im Treppenhaus der

Residenz, und ich starrte an der Seite des Onkels mit verrenktem Hals

in die für mich zu jener Zeit bedeutungslose Pracht des Deckengemäldes von Tiepolo empor, wo unter einem bis in die höchsten Höhen sich aufwölbenden

Himmel die Tiere und Menschen der vier Weltgegenden in einem phantastischen Leibergetümmel versam-melt sind. Seltsamerweise,

sagte Ferber, sei der mit dem Onkel Leo in Würzburg verbrachte Nachmittag ihm vor wenigen Monaten erst wieder in den Sinn gekommen,

als er beim Durchblättern eines neuerschienenen Bildbands über das Werk Tiepolos lange sich nicht habe losreißen können von den Reproduktionen

der monumentalen Würzburger

Fresko-malerei, von den darin dargestellten hellen und dunklen Schönheiten, von dem knieenden Mohr mit dem Sonnenschirm

und der wunderbaren Amazonenheldin mit dem Federputz auf dem Kopf. Einen ganzen Abend bin ich, sagte Ferber, über diesen Bildern gesessen

und habe versucht, mit einem Vergrößerungsglas tiefer und tiefer in sie hineinzusehen.

|

|

|

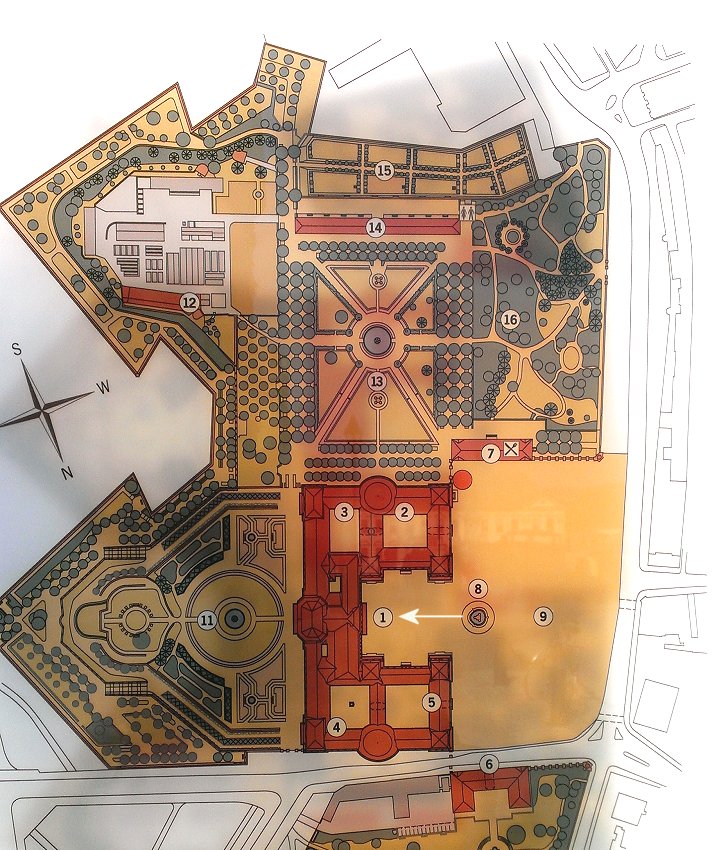

Die Würzburger Residenz, außergewöhnliches einheitliches Barockschloss, einzigartig in seiner Originalität,

stellt mit seinem ehrgeizigen Bauprogramm und der internationalen Zusammensetzung des Baubüros eine Synthese des europäischen Barock

dar. Mit kurzen Unterbrechungen in knapp einer Generation von Grund auf neu errichtet,

reicht sein architekturgeschichtlicher Hintergrund von Wien bis Paris, von Genua und Venedig bis Amsterdam, ein

Palast- und Sakralbau als Gesamtkunstwerk von erstaunlicher Universalität.

Der Würzburger Hofarchitekt Balthasar Neumann - bei ihm liegt die Gesamtredaktion des gewaltigen Bauvorhabens - setzt sich neben

führenden Architekten Europas und zahlreichen Dekorationskünstlern mit dem größten Freskenmaler des 18. Jahrhunderts, Giovanni Battista Tiepolo,

auseinander.

|

|

Neumanns unvergleichliche Raumfolge – Vestibül, Treppenhaus, Weißer Saal, Kaisersaal -, eine der großartigsten je im Schlossbau ersonnen, kongenial ausgestattet, bringt mit der schöpferischen Gemeinschaftsleistung das »Würzburger Rokoko« hervor, die temperamentvollste Variante dieses Stils in Deutschland.

Im Treppenhausfresko finden sich reale Personen:

Auftraggeber Fürstbischof Carl Philipp von Greiffenclau

Architekt Balthasar Neumann

Stukkateur Antonio Giuseppe Bossi

und der Künstler selbst:

Giovanni Battista Tiepolo.

Tiepolo geboren 1696 in Venedig als Sohn eines Schiffers, macht die Malerlehre,

ist mit 21 Meister und feiert schnell Erfolge.

Tiepolo, berühmtester Barockmaler Europas, Venedig, Zentrum der Kunst, Deutschland dezentralisiert,

Würzburg, landwirtschaftlich geprägte Provinzstadt mit etwa 15.000 Einwohnern, in Sachen Kunst von keinerlei Bedeutung ...

Fürstbischof Karl Philipp von Greiffenclau aber ist entschlossen, seinen prachtvollen Residenzbau mit den Werken

des besten Malers auszustatten, holt den Venezianer nach Würzburg, den Maler, der damals über ganz Europa hin den

größten Ruhm genießt: Giovanni Battista Tiepolo.

Als Tiepolo das Angebot Würzburgs erhält, ist er am Höhepunkt seiner Laufbahn und seines Könnens.

Karl Philipp von Greiffenclau hat Lorenz Jacob Mehling, Kaufmann und Bankier in Venedig, beauftragt,

Tiepolo für Würzburg zu gewinnen. Am 10. Oktober 1750 ist der Vertrag ausgehandelt und unterzeichnet,

am 12. Oktober tritt Tiepolo mit seinen ältesten Söhnen Domenico (23) und Lorenzo (14)

die lange, anstrengende Reise über die Alpen an.

10.000 rheinische Gulden für den Kaisersaal, alle Materialien gestellt

sowie freie Unterkunft und Logis bei Hofe, eine Summe weit über dem,

was üblich. In seiner Heimat kann Tiepolo mit dem Vermögen sich ein glänzendes Leben leisten.

Am 12. Dezember Ankunft in Würzburg, wo man sie fürstlich behandelt: 5-Zimmer-Wohnung am Hof, Tiepolo darf an der Kavalierstafel speisen.

|

Belehnung des Würzburger Bischofs Herold mit dem Herzogtum Franken

durch Kaiser Friedrich Barbarossa

Hochzeit Kaiser Friedrichs I. Barbarossa mit Beatrix von Burgund

|

Tiepolo beendet die Fresken im Kaisersaal zur vollsten Befriedigung von Greiffenclau, sie schließen

sofort einen Vertrag für das Fresko im Treppenhaus, was weitere 15.000 Gulden einbringt, die höchste Bezahlung, die er

je in seinem Leben für ein einzelnes Werk erhält, jedoch angemessen für das größte Fresko überhaupt,

das er oder irgendein anderer Künstler je malt.

Danach kehrt er nach Italien zurück, arbeitet mit Sohn Giovanni in Vicenza,

geht nach Madrid, wo er künstlerisch ins Abseits gerät - der Klassizismus des Hofmalers Mengs setzt sich

mehr und mehr durch - Tiepolo stirbt 1770.

Treppenhausfresko und die Bilder im Kaisersaal fallen in Tiepolos dritte Schaffensphase der klassischen Blüte.

Der Betrachter wandert durch ein erdumspannendes Staatsgemälde: Er sieht die vier Erdteile Afrika,

Asien, Amerika und Europa (damals die komplette Zahl der Kontinente), im Kaisersaal wohnt er der Eheschließung Friedrich Barbarossas mit Beatrix von Burgund sowie der Belehnung des Fürstbischofs mit den Rechten eines Reichsfürsten bei.

|

Vier Kontinente als weibliche Allegorien

|

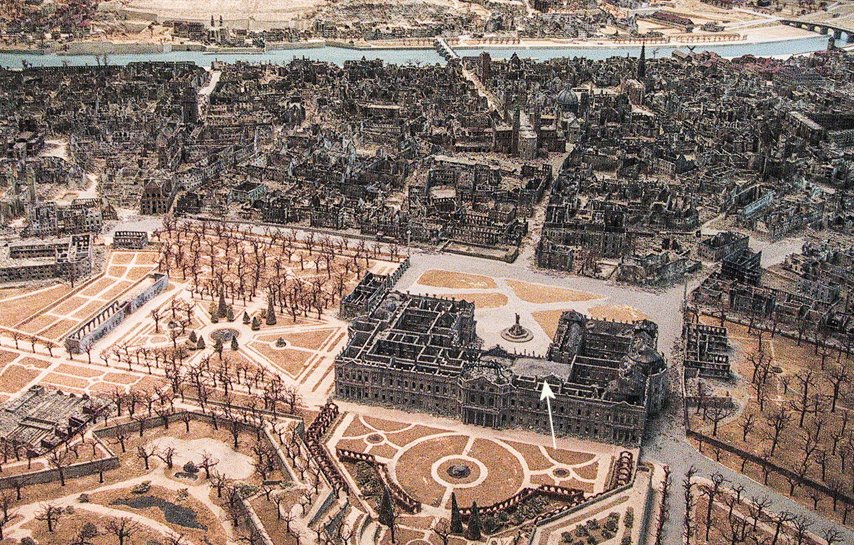

Das Treppenhausfresko misst 19×32 m, mit einer Fläche von 677 m² ist es das größte zusammenhängende Deckenfresko der Welt. Das Gewölbe errichtet der damals junge und unbekannte Architekt Balthasar Neumann als oberen Abschluss des repräsentativen Treppenhauses.

An das Vestibül - Gäste können mit einer mehrspännigen Kutsche dort hineinfahren,

die Kutsche ohne weitere Manöver drehen und wieder ausfahren - schließt sich das dreiläufige Treppenhaus an.

Neumanns Gewölbekonstruktion ist so stabil, dass der Angriff der 230 alliierten Bomber auf Würzburg am Abend des 16.März 1945, der in wenigen Minuten die historische Altstadt in Schutt und Asche legt und auch die meisten Teile der Residenz zerstört, das Treppengewölbe Neumanns mit Tiepolos Deckenfresko aber erhalten bleibt...

|

|

Im Zentrum des Deckengemäldes Sonnengott Apollo als Schirmherr der Künste, umgeben von weiteren Göttern als Verkörperung der Planeten,

Jahreszeiten und Monate.

Apollo lässt das Licht der Künste und der Wissenschaft aufgehen, verteilt es allerdings nicht gleichmäßig über die Welt.

|

|

Während der junge Kontinent Amerika noch völlig unzivilisiert ist und die alten Kulturen Asiens und Afrikas sich erschöpft haben, präsentiert sich Europa in Gestalt des Würzburger Musenhofes als Hort der Künste und der wissenschaftlichen Studien.

Tiepolo lässt das kleine Hochstift Würzburg im schönsten Licht erscheinen.

|

|

Wild und vital ist Amerika! Eine barbusige Indianerin, eine Allegorie der America, sitzt, mit buntem Federschmuck auf dem Kopf auf einem riesigen Krokodil und ruft zur Jagd. Um sie herum eine tanzende, offenbar blutgierige Gesellschaft,

abgeschlagene Köpfe weißer Männer zu ihren Füßen.

|

|

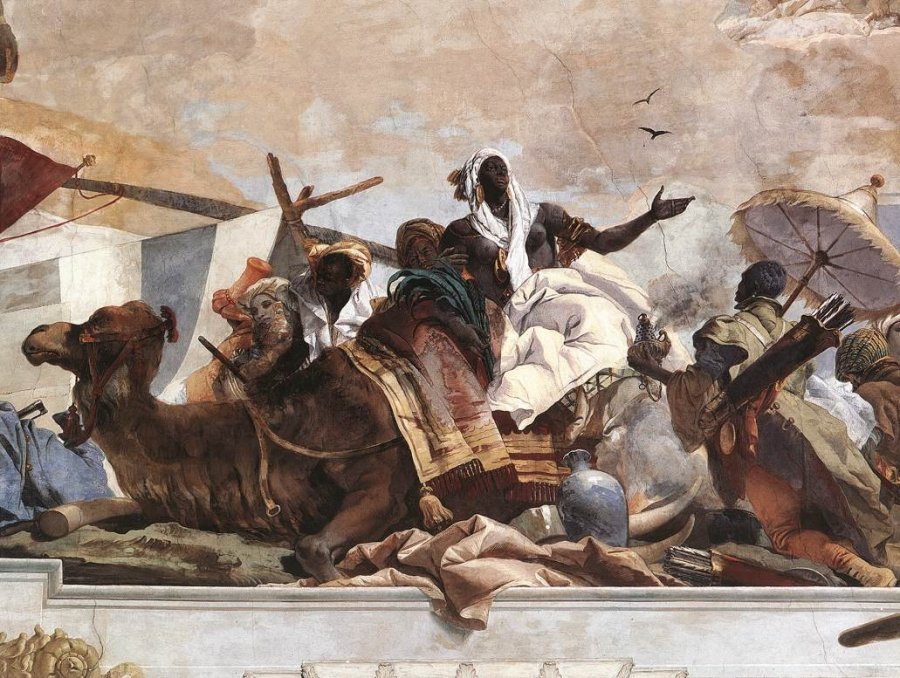

Inmitten eines Markttreibens liegt träge die nackte Africa auf einem Dromedar,

umgeben von Schwarzen, Orientalen und Europäern; demütig überbringt ihr ein Krieger Geschenke.

|

|

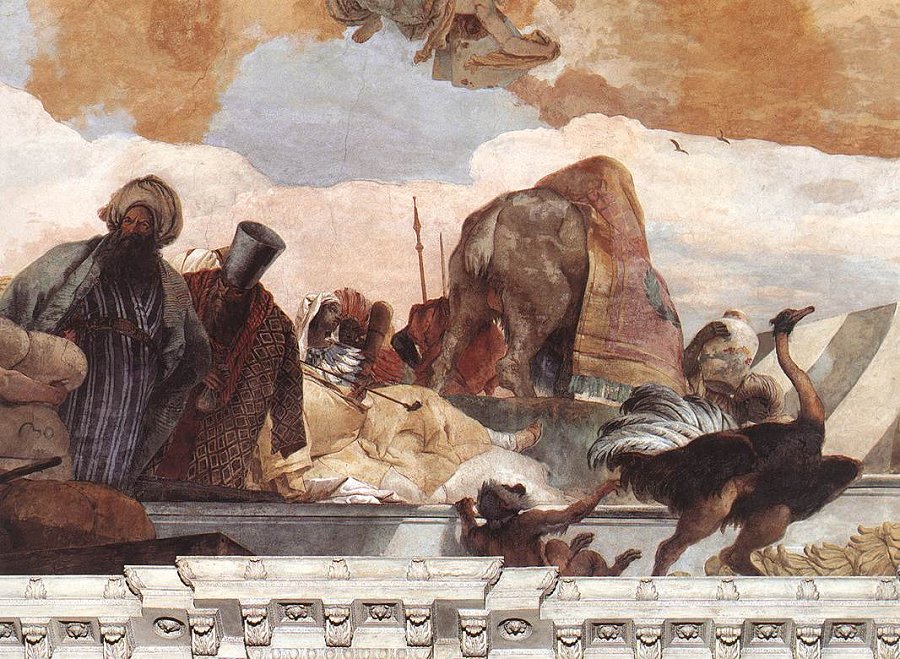

Die Asia reitet bekleidet auf einem prächtig geschmückten Elefanten, auch sie ist Mittelpunkt einer wildbewegten Szenerie,

mit Hinweisen auf Asien als Geburtsstätte von Schrift und Wissenschaft. Alles ist üppig; mit Witz im Detail.

In Afrika will ein Affe einem Straußenvogel ans Federkleid, in Asien scheint ein Papagei aus dem Bild geflogen zu sein.

Die neutralen Farben grau und weiß dominieren das Treppenhaus, Tiepolos Fresko ist das einzige farbige Element.

Die Einbeziehung des umlaufenden Simses im Trompe-l’œil-Stil täuscht Dreidimensionalität vor: an manchen Stellen ragen menschliche Beine,

Füße, Hand oder Kopf als Ergänzung der Figuren auf dem Bild in den Raum, teilweise lässt der Künstler Skulpturen insbesondere in den Ecken des Simses anbringen.

Kurioses: Elefanten kennt zur Zeit Tiepolos niemand, er malt den Rüssel als Schweineschnauze. Pfauen hat auch noch niemand gesehen, man weiß nur, dass sie Laufvögel sind, so bekommen sie muskulöse Männerbeine...

|

|

Intelligenz der Malerei

Tiepolos Deckenfresko beschäftigt Interpreten und Wissenschaftler ohne Zahl, es gilt heute als eines der größten Kunstwerke des Abendlands. Das war nicht immer so, und jüngere Forschungen enthüllen höfische Funktion und ironische Untertöne des Kolossalgemäldes.

Empfang bei Hofe - eine wahrhaft erhebende Zeremonie. Stufenweise steigt der Gast zu höheren Sphären auf.

In der dämmrigen Eingangshalle des Palastes wird er nach links zu einer Prunktreppe geleitet, und schon von deren Fuß aus erfasst sein Blick ein lockendes Fernbild in der Höhe:

Gerahmt durch den Bogen über dem Treppenaufgang, erscheint eine exotische Tier- und Menschengruppe, aus der eine bräunliche Frauenschönheit aufragt, im Federschmuck, mit bloßen Brüsten und wegweisender Gebärde.

Beim gemessenen Gang hinauf - rasches Treppensteigen entspräche nicht dem Protokoll - weitet sich die Perspektive Schritt für Schritt. Wie in einem Film tauchen von rechts und links zusätzliche Gestalten auf, vor allem aber scheint der Himmel sich zu öffnen - ein dramatisch bewegtes Firmament in Hellblau, Rosa und Gewittergrau, von überirdischen Lichtwesen durchflattert.

Dann, als würde die Einstellung abgeblendet, entschwindet das gemalte Getümmel; architektonische Raumelemente schieben sich ins Blickfeld. Erst die Kehrtwendung des Besuchers auf dem Treppenabsatz lässt, wie nach einem Schnitt, eine neue Episode beginnen: Die Randfiguren an der Deckenwölbung ordnen sich zu Triumphzügen in Richtung auf

eine zentrale Szenerie, und über dieser schwebt, von Putten und allegorischen weiblichen Gestalten emporgetragen, das Bild des Souveräns.

Schon seinen Zeitgenossen mag es, vor zweieinhalb Jahrhunderten, merkwürdig vorgekommen sein, dass die prachtvolle Empfangskulisse weder Papst noch Kaiser noch König zu Diensten war, sondern nur einem Carl Philipp von Greiffenclau, Fürstbischof von Würzburg. Ausgerechnet dieser geistliche Duodezherrscher lässt sich in seiner Residenz eine beispiellose Apotheose des Absolutismus auf 677 Quadratmeter Gewölbefläche malen. Standesgenossen und Lehnsleute des Fürstbischofs müssen es beim offiziellen Entree als rauschendes, wenngleich minutenkurzes Schauspiel erlebt haben.

Generationen von Kritikern schätzen Tiepolo als virtuosen Schnellmaler gering, dessen Werk alsbald "gesehen und vergessen" sei (Johann Joachim Winckelmann), sie werfen ihm "wuchernde Ausartung" (Jacob Burckhardt)

und "anachronistische Rhetorik" (Roberto Longhi) vor. Doch Tiepolos Werk blendet nicht nur mit Oberflächenglanz,

es offenbart eine besondere "Intelligenz der Malerei".

Svetlana Alpers und Michael Baxandall: Tiepolo bricht mit der Tradition des geschlossenen erzählerischen Bildmotivs,

er bevorzugt Entdeckungsszenen, die das Schauen thematisieren, und splittert die Komposition asymmetrisch in getrennte Figurengruppen auf. Er läßt dem Betrachter keine Ruhe, sondern fordert ein "Auge auf Beinen", während er selbst geschmeidig auf wechselnde Lichtverhältnisse im jeweiligen Raum reagiert, etwa auf die Reflexe vom Wasserspiegel venezianischer Kanäle - ganz wie ein Wellenreiter, der nach der perfekten großen Welle Ausschau hält.

Diese Herausforderung erlebt er in Würzburg. Keine Kirche und kein Palazzo, für die Tiepolo schon Altarbilder und Fresken gemalt hat, nimmt es an Dimension und künstlerischem Rang mit der Residenz der fränkischen Fürstbischöfe auf.

Im Kaisersaal, dem durch Prunkarchitektur und Rokoko-Stuck hervorgehobenen eigentlichen Empfangsraum der Residenz, gilt es Wandbilder einzufügen, die einen Würzburger Bischof des 12. Jahrhunderts als Ehestifter und Lehnsmann Kaiser Barbarossas zu zeigen hatten, so dass auf der höheren, allegorischen Ebene eines Deckengemäldes der "Genius Imperii" und der "Genius Franconiae" zusammenfinden können. Denn beim Reich sucht der Fürstbischof Beistand gegen die drohende Säkularisierung seines Ländchens - das 50 Jahre später doch von Bayern geschluckt wird.

Die Mitarbeit der Tiepolo-Söhne ist gefragt. Der Ältere,

Giovanni Domenico

bei Ankunft in Würzburg 23, darf drei Wandfelder über Türen mit Szenen aus der frühen Kirchengeschichte schmücken - auf eigene Rechnung, aber möglichst doch, so ein Zeitgenosse, als "wahrhafte Kopie des Originals, nämlich des virtuosen Herrn Vaters".

Wie ein Wunder erscheint es, daß Tiepolo bei der ständigen Nahsicht aufs Gewölbe nicht den Blick für

das große Ganze verliert, nicht für die Balance von Motiven, Farben und Lichtwirkungen und nicht für die Perspektive

eines die Treppe emporschreitenden Residenzbesuchers. In der "Haltung eines Zauberers" blickt der Künstler selbst, begleitet von einer nicht sicher identifizierten Entourage, aus einer Ecke des Riesenbildes in den Raum. Neben ihm ragt das Gestänge eines Malgerüsts auf, hinter ihm im Bild erhebt sich das "Nordoval" der Residenz, jener Gebäudeteil, in dem Tiepolo vermutlich sein Würzburger Atelier hatte und den er von dieser Stelle aus durch die gegenüberliegenden Fenster sehen konnte.

Verglichen mit dem Maler-Selbstporträt, wirkt das ovale Bildnis des Fürsten merkwürdig wesenlos.

Tiepolo macht sich, bei allem Respekt, über die Ideologie, die seiner Kunst zu Grunde liegt, auch ein bißchen lustig.

In spielerischer Leichtigkeit läßt er "die Brüchigkeit dieses ideellen Gebäudes" spüren.

Hoch der Fürst: Er ist nur ein gerahmtes Bild im Bild, und so entschwebt er einer entgeisterten Allegorie der Malerei,

die Pinsel und Palette noch in der Hand hat, wie ein freigelassener Luftballon. Sein Wappentier jedoch, ein teufelsähnlicher Greif, klammert sich an den Rahmen und bedroht den hohen Herrn mit spitzem Schnabel.

|

|