... Der Blick von der Milchstraße herab auf die öde

und schwarz im Weltall sich drehende, ausgebrannte

Ruine der Erde könnte fremder nicht sein, und doch

liegt die Kindheit, die wir auf ihr verbrachten,

kaum weiter zurück als der gestrige Tag.

|

Vorfahren

Kalender, Atlanten, Trödel und Aschenregen

|

|

|

Sebald nimmt Logis in einem Landhaus und lädt sich Freunde und Vorfahren ein. Im Gespräch mit ihnen offenbart er

mehr über den gedanklichen und biographischen Hintergrund seiner Erzählkunst als an anderen Orten. Hebel wird als

Kalendermacher eingeführt und sogleich wird erläutert, der eigene Großvater, dessen Sprachgebrauch in vielem an

den des Hausfreunds erinnerte, habe die Gewohnheit gehabt, auf jeden Jahreswechsel einen Kemptner Calender

zu kaufen, in welchem er dann die Namensfeste seiner Verwandten und Freunde, den ersten Frost, den ersten

Schneefall, den Einbruch des Föhns, Gewitter, Hagelschlag und ähnliches mehr mit dem Tintenblei vermerkte

(LL 13f). Der Kalender des Großvaters bringt eine verlässliche Ordnung in die Welt, ähnlich wie auf dem

höheren Niveau derjenige Hebels: Dem blind und taub sich fortwälzenden Prozeß der Geschichte

hält er Begebenheiten entgegen, in denen ausgestandenes Unglück entgolten wird, auf jeden Feldzug

folgt ein Friedensschluß, jedes Rätsel, das uns aufgegeben wird, hat eine Lösung, und in dem Buch der

Natur, das Hebel vor uns aufschlägt, können wir studieren, daß selbst die kuriosesten Kreaturen,

wie zum Beispiel die Prozeßspinner und die fliegenden Fische ihren Platz haben in der aufs

sorgfältigste austarierten Ordnung (LL 17).

|

|

|

|

|

Was einen weiteren Gast im Landhaus, Robert Walser, anbelangt, so erinnerte er mich unwillkürlich immer an

meinen Großvater Josef Egelhofer, mit dem ich als Kind stundenlang oft durch eine dem Appenzell in vielem

verwandte Gegend gewandelt bin (LL 135). Mit Jan Peter Tripp, auch er zu Gast im Landhaus,

hat Sebald posthum den Band Unerzählt herausgebracht. Auf dem Einband findet sich ein

Portrait, das Sebald mit Walser und also, wegen der Ähnlichkeit der beiden untereinander, zwangsläufig

auch mit dem Großvater überblendet. Ein ähnliches Bild muß der Lukas Seelos vor Augen gehabt haben,

denn natürlich sei es überhaupt nicht das Kind gewesen, an das ich ihn erinnert habe, sondern der

Großvater, der denselben Gang gehabt habe wie ich und beim Herauskommen aus der Haustür gerade

so wie ich zunächst stehengeblieben sei, um nach dem Wetter zu schauen (SG 229f).

| |

|

|

|

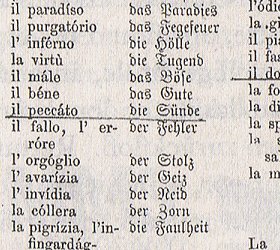

Erzählerisch aufgegriffen wird der gedanklich-biographische Hintergrund am unmittelbarsten in den

Schwindel.Gefühlen. Im Zug unterwegs nach Mailand holt Sebald den 'Beredten Italiener' heraus,

ein im Jahre 1878 in Bern erschienenes praktisches Hülfsbuch für Alle, welche in der italienischen Sprache

schnelle und sichere Fortschritte machen wollen. In diesem Büchlein ... ist alles aufs beste geordnet,

so als setze die Welt sich tatsächlich bloß aus Wörtern zusammen, als wäre dadurch auch das Entsetzliche

in Sicherheit gebracht, als gäbe es zu jedem Teil ein Gegenteil, zu jedem Bösen ein Gutes, zu jedem

Verdruß eine Freude, zu jedem Unglück ein Glück und zu jeder Lüge auch ein Stück Wahrheit

(SG 119). Auf schlichteste Weise also die gleiche Weltberuhigung, die vom Schatzkästlein des Rheinischen

Hausfreund ausgeht.

|

|

|

|

|

Im Café Alpenrose, wo der Großvater die Tanten Babett und Bina trifft, um mit ihnen Karten zu spielen,

vertreibt sich der kleine Sebald währenddessen die Zeit mit einem alten Atlas und zumal mit dem Blatt, auf

dem die größten Ströme und die höchsten Erhebungen der Erde ihrer Länge beziehungsweise ihrer Höhe nach

angeordnet waren (SG 242). Auch hier also die große weite Welt auf engem Raum zusammengefaßt

und ihrer Gefahren beraubt. Der gleiche Blickwinkel von einem festen, gesicherten Punkt, heiße er ruhig

Heimat, in die Weite der Welt ergibt sich auch aus der in drei großen Folianten untergebrachten

Ansichtskartensammlung der Engelwirtin, die sich der kleine Sebald oft stundenlang anschaute.

Das gab im Verlauf der Zeit eine lange topographische Litanei aus Ortsnamen wie Chur, Bregenz,

Innsbruck, Altausee, Hallstatt, Salzburg, Wien, Pilsen, Marienbad, Bad Kissingen, Würzburg, Bad

Homburg und Frankfurt am Main. Auch italienische Karten gab es zahlreiche aus Meran, Bozen,

Riva, Verona, Mailand, Verona, Mailand, Ferrara, Rom und Neapel. Eine davon (und die wollen wir uns

besonders merken) zeigte den rauchenden Kegel des Vesuvs (SG 213f).

| |

|

|

|

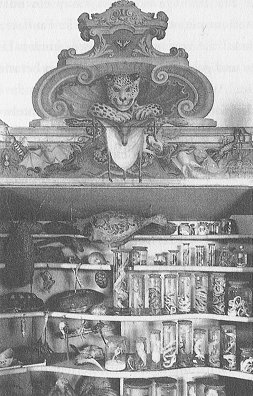

Ein weiterer bekannter Logisgast ist Gottfried Keller, bei ihm wird neben anderem die Sammlerleidenschaft

hervorgehoben (LL 112), die ihn einerseits als barocken Poeten der Vergänglichkeit kennzeichnet, andererseits

ist dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wie ein Lauffeuer um sich greifenden

Hochkapitalismus (LL 104) mit den verdämmernden Dingen, die aus dem Verkehr gezogen sind und

ihren Warencharakter längst eingebüßt haben, ein Bild entgegengesetzt aus jener früheren Zeit, in der die

Verhältnisse der Menschen zueinander noch nicht über Geld geregelt waren: Ein Bündel vergilbter Papiere

mit Rezepten und Geheimnissen, ein Fläschchen mit Hoffmannstropfen, ein anderes mit Kölnischem

Wasser und eine Buchse mit Moschus; eine andere, worin ein Endchen Marderdreck lag, und ein Körbchen

aus wohlriechenden Palmen geflochten, sowie eines aus Perlen und Gewürznägeln zusammengesetzt.

(LL 113). – Die Buchse mit Marderdreck scheint in ihrer Abseitigkeit auch für Sammlerkreise

unmittelbar zu den sieben verschieden geformten, nicht mehr als zwei bis drei Zoll hohen Bakelitdosen zu leiten,

von denen jede, wie es sich zeigte, den sterblichen Rest einer der hier in diesem Haus an das Ende ihres

Lebens gekommenen Motten enthielt (AUS 241).

|

|

|

|

|

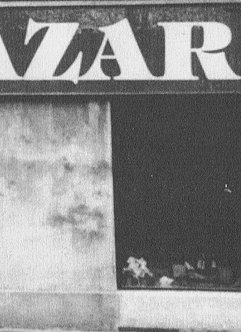

Zeugnisse der Sammlerleidenschaft sind zahlreich in Sebalds Erzählungen, am meisten Wirkung gezeigt hat

der ANTIKOS BAZAR in Theresienstadt: Kristallene Schalen, Keramikvasen und irdene Krüge, ein blechernes

Reklameschild, das die Aufschrift Theresienstädter Wasser trug, ein Seemuschelkästchen,

eine Miniaturdrehorgel, die kugelförmiger Briefbeschwerer, in deren Glassphären wunderbare

Meeresblüten schwebten, ein Schiffsmodell, eine Art Korvette unter geblähten Segeln, ein

Trachtenkittel aus einem leichten helleinenen Sommerstoff, die Hirschhornknöpfe, eine überdimensionale

russische Offiziersmütze und die dazugehörige olivgrüne Uniformjacke mit den goldenen Schulterstücken

(AUS 283).

Daß der Erzähler sich in unmittelbarer Nähe des Ghettomuseums Theresienstadt für Hirschhornknöpfe erwärmen

kann, ist ihm übel angekreidet worden. Ganz offenbar teilt Sebald nicht die offiziell verordnete Haltung

gegenüber dem Holocaust, wonach die Menschheit, im Prinzip gut unterwegs in Richtung Demokratie,

Menschenrechte und Völkerverständigung, lediglich, von kleineren Stolpereien und Knieabschürfungen

abgesehen, ein Mal zwischen 1933 und 1945 auf ihrem Weg verbrecherisch umgestoßen und übel zu Fall

gebracht wurde. Die tieferreichende und, was die Grundstimmung anbelangt, konträre Sicht ist,

dass 1933 nur ein weiteres Mal eine dunkle, der Moderne fest eingegrabene rabenschwarze Komponente

ausgeschwitzt wurde.

| |

|

Das Verhängnis ist schon langandauernd und nicht behebbar. Das Gespräch mit Hebel im Landhaus endet damit,

dass der Ätti, unterwegs mit dem kleinen Knaben an der Hand, den Untergang der Stadt Bern und der Welt imaginiert.

Ätti kann im Schweizerdeutsch sowohl Vater als auch Großvater bedeuten oder, abstrakter, auch alter,

gutmütiger, etwas altmodischer Mann (von Greyerz/Bietenhard, Berndeutsches Wörterbuch).

Ganz offenbar ist es auch der kleine Sebald, der unmittelbar aus dem Mund seines Großvaters vernimmt:

Der Belche stoht vercholt,

der Blauen au, as wie zwee alti Türn,

und zwische drinn isch alles uße brennt,

bis tief in Boden abe. D’Wies het

ke Wasser meh, s’isch alles öd und schwarz

Sebalds erwachsene Helden stehen in keinem geschützten Raum und erfahren die Weite der Welt nicht handgerecht

aus Kalendern, Atlanten und Postkartensammlungen, sie sind typisch die Ausgewanderten, in den Orbit

geschleudert, und schauen von dort herab auf die öde und schwarz im Weltall sich drehende,

ausgebrannte Ruine der Erde (LL 40f).

Den Ausgewanderten bleibt gleichwohl die Sehnsucht nach der Enge der Herkunft. Dr. Selwyn kommt das Heimweh

im Verlauf der letzten Jahre mehr und mehr an. Ich sehe, wie mir der Kinderlehrer im Cheder, den

ich zwei Jahre schon besucht hatte, die Hand auf den Scheitel legt. Ich sehe das ausgeräumte Zimmer.

Ich sehe mich zuoberst auf dem Wägelchen sitzen, sehe die Kruppe des Pferdes, das weite, braune Land,

die Gänse im Morast der Bauernhöfe mit ihren gereckten Hälsen (AW 31). Die Gänse sind aus

ihrem Verschlag verschwunden. Bald darauf werden sie teilweise mit kochendem Fett eingegossen. Ein paar

Frauen kommen aus dem Dorf zum Federschleißen. Sie sitzen in der kleinen Kammer, jede mit einem Haufen

Federn vor sich, und schleißen bald die ganze Nacht. Alles schaut aus wie eingeschneit. Aber am Morgen,

wenn wir wieder aufsteigen, ist die Kammer so sauber und federlos, als wäre nichts gewesen (AW 307).

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnte es für einen Augenblick so scheinen, als sei der Menschheit eine neue

Kindheit geschenkt worden, die sich verlängern ließe zum richtigen Leben. Der Augenblick ist schnell verflogen.

Zur Fundierung dieser Sicht greift Sebald, getreu seiner Neigung zum Demodierten, auf leicht ergraute Theorielagen

ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert zurück (LL 104), die alle Schuld beim „Kapitalismus“ sahen, obwohl er zum

Umkehrschluss wohl kaum bereit war, die Überwindung der kapitalistischen Wirtschaftsform, wie immer das aussehen

soll, könne die Welt ins Lot bringen. Ein interessantes Apercu in diesem Zusammenhang ist, dass Luhmann, so als habe

auch er beim Ätti gelernt, von den erloschenen Vulkanen des Marxismus spricht, um dann selbst den gemeinten

beängstigenden Umstand, dass die ins Rasen geratene moderne Gesellschaft auf Bremsen irgendwelcher Art nicht

mehr anspricht, mit feineren Theoriemitteln herzuleiten. Sebalds Werk läßt sich insgesamt als ein Bremsversuch lesen,

der um seine Vergeblichkeit weiß, dem Leser aber Zeit zum Atemholen schenkt. In der Tat werden die

verdämmernden Dinge im ANTIKOS BAZAR

den Zeugnissen rasenden Unheils im Ghettomuseum Theresienstadt entgegengehalten, und auf diesem Gegensatz

wird der Platztausch der Lebenden und der Toten vorbereitet. Die Toten: Es schien mir auf einmal mit der

größten Deutlichkeit so, als wären sie nicht fortgebracht worden, sondern lebten, nach wie vor dichtgedrängt

in den Häusern, in den Souterrains und auf den Dachböden, als gingen sie pausenlos die Stiegen auf und ab,

schauten bei den Fenstern heraus, bewegten sich in großer Zahl durch die Straßen und Gassen und erfüllten sogar

in stummer Versammlung den gesamten, grau von dem feinen Regen schraffierten Raum der Luft (AUS 289).

Und die Lebenden: Einmal, als ich mich umwandte, sah ich, dass die Fahrgäste in den Schlaf gesunken

waren, ausnahmslos. Mit verrenkten Leibern lehnten und hingen sie in ihren Sitzen. Dem einen war der Kopf

nach vorn gesunken, dem anderen seitwärts oder in den Nacken gekippt. Mehrere röchelten leise (AUS 290).

Die Toten sind lebendig und die Lebenden sind tot. Der Aufenthalt in Theresienstadt endet mit einer Untergangsvision,

die diejenige des Ätti geradezu wiederholt: Südwärts, in einem weiten Halbrund, erhoben sich die Kegel

der erloschenen böhmischen Vulkane (jetzt wissen wir auch warum wir uns die Bildkarte vom

Vesuv besonders gemerkt haben), von denen ich mir in diesem bösen Traum wünschte, dass sie ausbrechen und

alles ringsum überziehen möchten mit schwarzem Staub (AUS 294). Asche senkt sich gleichermaßen über

die Lebenden und die Toten, Gerechtigkeit ist hergestellt, Frieden eingekehrt. Aber es ist ja nicht das letzte

Wort der Erzählung.

Peter Oberschelp

|

|