|

Fest im Prager Volksmund verankert ist der Begriff "barnabitky" für die Nonnen des Karmel,

die Dekrete des Josephinismus aus der Stadt vertreiben, die aber

1792 wieder in das ehemalige Kloster der Barnabiten am Hradschin zurückkehren.

In Rilkes Nonnengedichten leben sie auf: widersprüchlich zerrissene Frauen,

entrückt in Askese, Gebet, inbrünstiger Passion, Schweigen, Leidenschaft und Liebe, Wortlosigkeit und Distanz ...

Sein Freund Jiří Karásek ze Lvovic schreibt die Legende von der Karmel-Äbtissin Maria Elekta di

Gesü (1922), deren lateinische Gebete erhalten sind.

Joephinismus ist das Programm Joseph II., alle im volkswirtschaftlichen Sinne unproduktiven Orden,

die keine Krankenpflege, Schulen oder andere soziale Aktivitäten betreiben, aufzuheben

und ihren Besitz zu verstaatlichen; viele kontemplative Abteien müssen schließen.

Das unter Ferdinand III. 1663 errichtete Kloster der Unbeschuhten Karmelitinnen in

der Josefská 34 löst Joseph II. 1782 auf und übergibt es den

Englischen Fräulein, die Kommunisten machen später ein Hotel für Staatsgäste (gemunkelt wird auch ein Bordell) daraus,

heute besitzt der Karmeliten-Orden das Gebäude wieder. Im Inneren sind die Stuckdekorationen aus der

Barockzeit noch vorhanden.

|

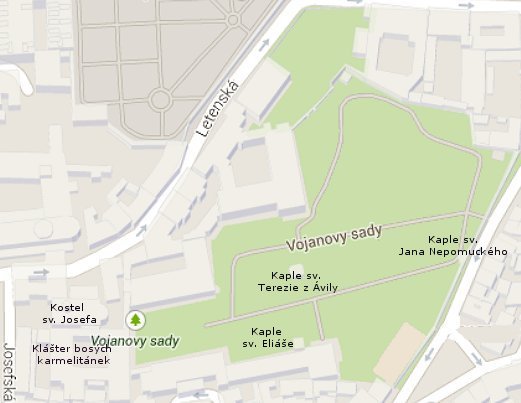

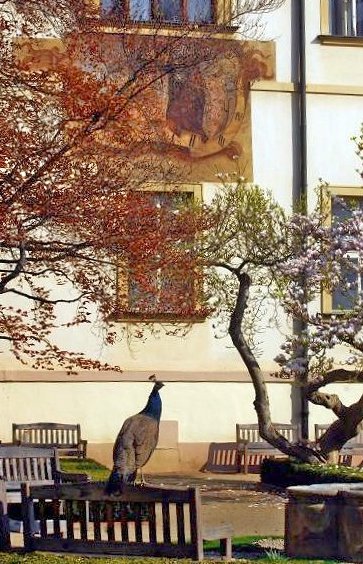

Bei dem Kloster, versteckt hinter Mauern und Häusern, breitet sich der älteste Garten Prags (1248 erstmals erwähnt) Richtung Moldau aus, der Vojan Garten (Vojanovy Sady), benannt nach Eduard Vojan, einem Schauspieler. Die einzigartige Atmosphäre lässt den Besucher in beschaulicher Ruhe unter einer schattigen Bank nachdenken über Vergangenheit und Gegenwart ...

Angelegt als Bischofgarten, später dem Kloster der Karmelitinnen angegliedert, die Arkaden mit Nischen um den Garten bauen. Es soll ein Garten Eden werden für Kontemplation und Ruhe, in vier Quadrate eingeteilt - Symbol des Kreuzes, in der Mitte ein Brunnen - Symbol für die Quelle des Lebens. Dann in einen englischen Garten umgewandelt, 1919 verstaatlicht und ab 1954 öffentlich zugänglich. Ein künstlicher Teich, Pfauen, moderne Skulpturen, an die Klosterfront eine Sonnenuhr gemalt ...

Die Karmelitinnen bauen die St. Elias-Kapelle (Kaple sv. Eliáše), eine Art Tropfsteinhöhle in Form eines lateinischen Kreuzes. Sie enthält Wandmalereien aus dem Leben von Elias, über dem Eingang das kaiserliche Emblem mit dem goldene Vlies; unter ihr das Grab Marie Elektas.

Zwei weitere Kapellen im Garten: Kapelle Theresa von Ávila und Nepomuk-Kapelle.

|

Marie Elekta (1605 - 1663)

ARNE NOVÁK, DAS BAROCKE PRAG (1922):

Die Barockzeit schwelgte mit Vorliebe in der bitteren Wollust, die aus dem Grauen der

Auflösung stammt, eine Wonne, an der sich Nerven ergötzen, die schon durch die primitiven

Grade sinnlicher Erregung hindurchgegangen sind ...

Leals Bild „Zwei Leichen, die von Würmern benagt werden", das angeblich der historische

Don Juan bestellt hat, könnte ebensogut in Prag wie in Sevilla entstehen; es wäre bei

den Barnabitern am Hradschin, wo sich die Verehrung der Nonnen auf die riechende

Mumie der gottseligen Elekta häuft, oder in Strahov, wo viele Skelette, in teure Stoffe und

Stickereien gekleidet, wie triumphierende Reste der Armee der siegreichen Kirche am Gottesdienst teilnehmen,

nicht fremdländisch erschienen.

Ihr Körper ist noch heute gut erhalten vorhanden.

Katerina Tramazzoliova, Tochter eines armen italienischen Edelmanns aus Terni, geht mit 21 in das

Kloster der Unbeschuhten Karmeliten und nimmt den Namen Marie Elekta an. Sie gründet Klöster in Wien, wo

sie Äbtissin wird, und in Graz, 1656 kommt sie nach Prag.

Fest steht wenig über ihr Leben, um so reicher ranken sich Legenden um ihr Leben und ihren Tod.

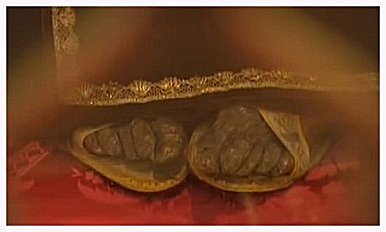

Drei Jahre - die Grund sind zweifelhaft - später öffnen Mitschwestern das Grab ihrer Äbtissin. Sie finden es gefüllt mit

Wasser, ihre Kleidung verfault, ihr Körper aber intakt, Medizinern unerklärlich, den Ordensschwestern

ein Wunder.

Sie lassen die Leiche - der man den Hals brach, weil der Sarg zu klein ist - trocknen, kochen sie dann

mit Wein, Rosen und Rosmarin, die Mumie bekommt einen dunklen Teint. Sie wollen das mit Essig korrigieren, die Haut

wird noch dunkler, sie wird zur Anbetung im Presbyterium ausgestellt.

Vor den Kommunisten wird sie 1950 in St. Benedikt

versteckt, wo die Mumie in ausgezeichnetem Zustand bis heute in einer Glasvitrine sitzt -

ihr Gebiss ist paradontosefrei!

versteckt, wo die Mumie in ausgezeichnetem Zustand bis heute in einer Glasvitrine sitzt -

ihr Gebiss ist paradontosefrei!

|

zurück zum

Panorama

|