Juden in Prag

Die Gründerväter der späteren Prager Judenstadt sind im Westen beheimatet.

Ein hoher Anteil kommt aus Bayern. Die Ansiedlungen unterhalb des Hradschins

und am Vysehrad werden wieder aufgegeben. Ursache sind Plünderungen und Brandschatzungen von Kreuzfahrern,

die Juden 'missionieren' wollen.

Und: Juden ist es im Mittelalter verboten, direkt im Zentrum von Handels- und Verkehrswegen zu leben,

sie müssen der neuen Brücke über die Moldau weichen, da nun die Hauptverkehrsader

direkt durch ihre Ansiedlung führt.

Die Prager Juden wohnen um die Pinkas- und Breite Gasse, sowie in einer Hälfte der Rabbiner Gasse

und in drei kleinen, zum jüdischen Friedhof führenden Gassen.

1287 gibt es ein Stadtrecht mit eigener Gerichtsbarkeit und Selbstverwaltung,

sowie die Ummauerung mit Durchlässen an sechs Stellen des Ghettos.

Die 'portae Judeorum' stellen zumindest teilweisen Schutz vor Übergriffe dar.

1729 leben im Jüdischen Viertel 10.507 Personen in 333 Häusern, das letzte Tor des Ghettos

wird 1822 niedergerissen.

Konfliktstoff mit der christlichen Umwelt sind Versuche von jüdischer Seite,

Gebäude nahe dem Ghetto und auch abseits davon aufzukaufen.

Unter Rudolf II., den Juden bei aller Ausbeutung, die auch er betreibt, wohlgesonnen, beginnt

sich die Judenstadt über die mittelalterlichen Grenzen hinaus durch Zukäufe auszuweiten.

Auch im Anschluss an den missglückten Aufstand der böhmischen Stände 1620, in dessen Folge

viele verfolgte Adlige ins Ausland fliehen, bekommt die Judengemeinde von der Krone die

Erlaubnis, 39 Häuser im Umkreis des Ghettos zu erwerben.

Die christliche Umwelt grenzt die Juden vor allem in Krisenzeiten aus, erklärt sie immer wieder zu Sündenböcken.

Pogrom, Diffamierung (unter Ferdinand I. müssen Juden in Böhmen einen gelben Ring aus Tuch an ihre Kleider nähen,

Beitritt zu den Zünften verwehrt), Verdächtigung, rechtliches Vakuum (Juden sind Eigentum des Reiches),

Abhängigkeit von Gnade oder Ungnade des einzelnen Herrschers, Anfeindung durch Kirche und Papst

schaffen ruhige und unruhige Zeiten im Ghetto. Versuche, sich der Juden zu entledigen

(Ausweisungen), Mord und Totschlag ...

1389 stürmen in Abwesenheit König Wenzels Prager das Ghetto und ermorden in grausamem Gemetzel

über 3000 Menschen. Als Grund dient dem Mob die Nachricht eines Priester, der auf dem Wege

zu einem Kranken angeblich von Juden beschimpft und mit Steinen beworfen wird.

Der Rabbiner Avigdor Kara, der das Pogrom als Kind miterlebt und dabei seinen Vater verliert,

hält in seiner Elegie "Selicha" das geschichtliche Ereignis fest.

Noch heute wird es am Jom Kippur, dem Versöhnungstag, in der Prager Altneusynagoge beim Gottesdienst gelesen.

Jüdische Kaufleute leben vor dem 13. Jahrhundert in einer Christen vergleichbaren rechtlichen Stellung.

Danach ist ihnen nur noch Geldhandel erlaubt, der den Christen als Wucher von der katholischen Kirche verboten wird.

Ende des 15. Jahrhunderts lebt auch der jüdische Handel mit Waren wieder auf. Der Verkauf italienischer Stoffe,

Pelzwerk und von Gewürzen überschreitet schnell die Grenzen des Ghettos,

die kostbaren Waren finden auch dankbare christliche Abnehmer.

Sporadisch und teilweise auch im Verborgenen arbeiten jüdische Handwerker im Ghetto

als Glaser und Perlsticker.

Hochgeachtet und begehrt nicht nur bei Juden sind jüdische Ärzte und Musikanten.

1849 verliert das ghetto seine Eigenständigkeit, trägt fortan den Namen Josephstadt (Josefov),

zu Ehren von Kaiser Joseph II, der den Juden viele bürgerliche Rechte einräumt, es wird Stadtteil.

Freizügigkeit und volle bürgerliche Rechte erhalten Juden ab 1861.

So erfreulich dieser Umstand ist, er hat schlimme Folgen fürs Ghetto:

Wer immer es sich leisten kann, kehrt der Josephstadt den Rücken.

Ein Exodus setzt ein. 1850 liegt der Anteil der Juden bei 80 %, 1890 bei 20 %.

Zurück bleiben arme Juden, die sich den billigen Wohnraum mit armen Christen teilen.

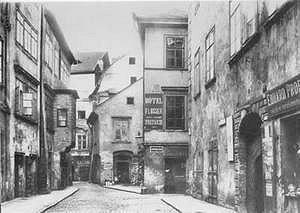

Das Stadtviertel verkommt mehr und mehr, die hygienischen Zustände verschlimmern sich dramatisch.

Soziale Randgruppen lassen sich im übervölkerten Stadtviertel nieder, machen

Josefov zu einem Ort von Kriminalität und Prostitution,

wo katastrophale sanitären Verhältnisse herrschen, über die Gassen ohne Kanalisation huschen

abertausende Ratten.

Infektionsgefahr und Sterblichkeitsziffer sind hoch.

Schriftsteller finden im Verfall und Niedergang nichtversiegende Quellen zur Inspiration,

Stadtväter denken prosaischer über die Komplettsanierung nach.

1893 beginnt der Abriss, mehr als 260 Gebäude fallen der Spitzhacke zum Opfer.

Nur sechs von neun Synagogen, das Rathausgebäude und Teile des historischen jüdischen Friedhofs

bleiben verschont.

Mit dem faschistischen deutschen Terror findet jüdisches Leben in Prag ein jähes Ende.

Von 1941 bis 1945 verschwinden über 45.000 tschechoslowakische Bürger jüdischer Abstammung

in Theresienstadt und anderen KZs, wo sie auf bestialische Weise den Tod finden.

Nur einige tausend Juden kehren nach dem Krieg zurück.

|