|

Vom Petřín-, zu deutsch Laurenziberg-Aussichtsturm

ist es nicht weit zur Kirche des Hl. Laurentius, von der die deutsche Bezeichnung

für den Petřínberg, abgeleitet ist.

Sie hat eine bewegte Geschichte hinter sich:

Ersterwähnung 1135 als Romanische Dorfkirche, 1378 gotischer Wiederaufbau, später Barockumbau und Ausstattung

mit vielen Gemälden - erst 1988 entdeckt, 1784 samt Friedhof verkauft und in ein Wohnhaus verwandelt.

1935 erwirbt sie die Tschechoslowakische Kirche zurück, 1985-91 Gesamtumbau

unter Erhalt der ursprünglichen Archtektonik, 1995 Installation

der rekonstruierten Barockorgel, Musik- und

Ausstellungsräume entstehen, wo Konzerte stattfinden.

Die Laurentius-Kirche ist die Kathedralkirche des Bischofs der Altkatholischen Kirche in Tschechien.

Neben der Kirche steht die Kalvarienberg-Kapelle von 1735.

Unterhalb der Kirche endet der Kreuzweg, dessen letzte Station, die Heilig-Grab-Kapelle ist.

Während der Heiligen Woche findet am Grünen Donnerstag ein ökumenischer Kreuzweg auf dem Petrín statt.

Während der Heiligen Woche findet am Grünen Donnerstag ein ökumenischer Kreuzweg auf dem Petrín statt.

Der Berg wird schon in der mittelalterlichen Cosmas-Chronik erwähnt. Ursprünglich „Petra“ genannt,

(griechisch „Felsen“), wovon der tschechische Name des Hügels abgeleitet ist.

Auf dem Berg befindet sich ursprünglich die Richtstätte. Hingerichtet werden dort die Angehörigen

der Adelsfamilie Vršovec/Werschowetze, die im Frühmittelalter mit den Premysliden konkurriert.

Aus archäologischen Ausgrabungen geht hervor, dass auf dem Hügel eine heidnische Kultstätte war.

|

Die vielen majestätischen Kirchen, die das Stadtbild Prags prägen, vermitteln ein trügerisches Bild.

"Wir sind ein Volk der Plebejer, wir mögen keine Kirchen und keine Predigten. Kneipe und fette Wurst,

darauf stehen wir", sagt Michael Kocáb, populärer Musiker und Freund Vaclav Havels.

Tschechien zählt zu den säkularsten Ländern europaweit, der eklatante Kontrast

zwischen der geringen Zugehörigkeit der Tschechen zur Kirche als Institution und

der Allgegenwärtigkeit der Kirchen in Prag als Archtektur ist schwer zu verstehen.

In der tschechische Verfassung ist das Prinzip des Laizismus festgeschrieben.

In kaum einem anderen Land des Kontinents spielen Kirche und Religion eine so geringe Rolle im

öffentlichen Leben.

2011 gehören nicht einmal 11% der Tschechen einer Religionsgemeinschaft an,

7% glauben an Gott und 80% sind konfessionslos, 55 % Prozent bezeichnen sich als Atheisten.

Das ist in der Geschichte des Landes begründet.

Schon im frühen Mittelalter liegt die Region am Kreuzpunkt konkurrierender machtpolitischer,

kultureller und religiöser Einflüsse. Das Fränkische Reich christianisiert

Böhmen von Westen, das östlich gelegene Großmährische Reich widersteht den ostfränkischen Angriffen

und orientiert sich unter dem Einfluss der sogenannten Slawenapostel Kyrill und Method

(vgl. St. Kyrill und Method

)

an der Ostkirche. )

an der Ostkirche.

Mähren geht nach dem Untergang des Großmährischen Reichs in Böhmen auf, das zum Heiligen

Römischen Reich gehört, Byzanz verliert seinen Einfluss.

Das Trauma der Tschechen mit der Kirche beginnt mit der Verbrennung des böhmischen

"Ketzers" Jan Hus

(siehe

).

Und bis heute hat sich der Vatikan für die Ermordung des mutigen

Kirchenreformators nicht entschuldigt. Papst Johannes Paul II. bedauert lediglich dessen Tod

auf dem Scheiterhaufen in Konstanz 1415 und die „nachfolgende Wunde",

immerwährende Quelle von Konflikten und Spannungen. Das ist in den Augen

der meisten Tschechen zu wenig. ).

Und bis heute hat sich der Vatikan für die Ermordung des mutigen

Kirchenreformators nicht entschuldigt. Papst Johannes Paul II. bedauert lediglich dessen Tod

auf dem Scheiterhaufen in Konstanz 1415 und die „nachfolgende Wunde",

immerwährende Quelle von Konflikten und Spannungen. Das ist in den Augen

der meisten Tschechen zu wenig.

Nach der Verbrennung des zum Ketzer erklärten

Hus stehen böhmische Adlige gegen den böhmischen König, der in Personalunion Kaiser

des Heiligen Römischen Reichs ist, und gegen die römisch-katholische Kirche auf.

Kreuzzüge 1420-1430 gegen Hussiten folgen,

1620 das Schlüsselereignis der neueren tschechischen Geschichte:

Niederlage der böhmischen Stände gegen die Truppen der Katholischen Liga in der Schlacht

am Weißen Berg, mit der eine Ära der Rekatholisierung beginnt.

Die als Fremdherrschaft erfahrene gewaltsame Gegenreformation,

die die tschechische Nationalhistoriographie als „dunkle Zeit“ (temno) bezeichnet,

ist bis heute elementarer Baustein des tschechischen nationalen Selbstverständnisses,

das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in Abgrenzung zu den aus Wien regierenden

Habsburgern und den Deutschböhmen entwickelt.

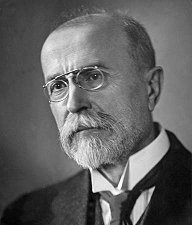

Wichtige Vordenker der tschechischen Nationalbewegung wie der

protestantische Gelehrte František Palacký oder der zwei Generationen jüngere Tomáš Garrigue Masaryk

erklären die Hussitenbewegung zu einem konstitutiven Element tschechischer Nationalgeschichte.

Der Katholizismus ist zwar weiterhin größte Konfession, gerät dadurch jedoch in eine prekäre Lage.

Die Nationalbewegung Ende des 19. Jahrhunderts bekommt eine antiklerikale Stoßrichtung.

Mit Flucht und Vertreibung der Deutschen Mitte der 1940er Jahre wird eine zentrale politische Konfliktlinie

eingeebnet, die Kirche verliert in den folgenden Jahrzehnten immer mehr Anhänger.

Die Mehrheit des nach dem Zweiten Weltkrieg enteigneten Eigentums der Kirchen wird zurückerstattet und

im Gegenzug die Subventionierung der Kirchen zurückgefahren.

|