|

|

Lachhaft zu sagen, außerhalb des Himmels sei nichts.

Es gibt nicht eine einzige Welt, eine einzige Erde, eine einzige Sonne,

sondern so viele Welten, wie wir leuchtende Funken über uns sehen.

Wenn die Welt ein Kondominium der Grausamkeit und Narretei ist,

in dem diese herrscht und jene befiehlt,

so hat die Religion sehr oft demonstriert,

wie sie beides zugleich sein kann.

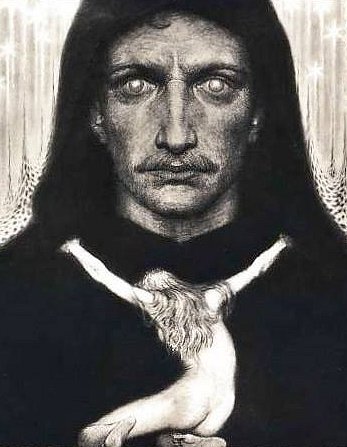

Giordano Bruno

Verrat, Inquisition, Folter, Mord

Täter: Staat und Kirche

Opfer: Ein Mensch

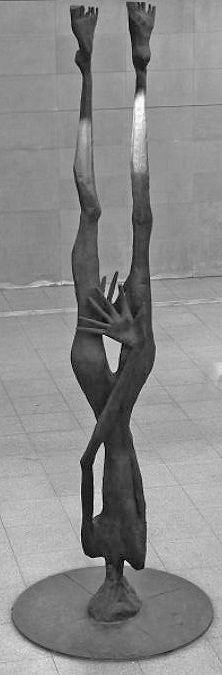

Kunstwerk

Die Skulptur, sechs Meter hoch, eine auf dem Kopf stehende Menschenfigur, hat der Berliner Bildhauer Alexander Polzin aus einem einzigen Fichtenstamm herausgeschnitten und dann in Bronze gegossen.

Deuten die Hände des nackten, geschundenen Menschen mit überstreckten Füßen, Armen und Händen auf eine Schraubbewegung hin?

Sollen die sechs Finger an einer der beiden Hände den visionären Abweichler, den Theoretiker des Übermenschlichen ins Spiel bringen? Verweist der Brustansatz auf die undogmatische, arkane, gleichsam feminine Seite Brunos Naturphilosophie?

Das dem Entwurf zugrundeliegende Hoz, Kohlenstoffmaterial, hat sich mit der Maserung in eine Kupfer-Zinn-Legierung

verwandelt.

Durs Grünbein: "Damit haben wir, was wir brauchen: eine Rhetorik des Feuers, die diesem Mann gerecht wird, eine Ahnung von der Sprache der Alchemie und der Metamorphosen, die ihn als Pantheisten beflügelte. Bruno war gewiss der furchloseste und aufrichtigste aller neuzeitlichen Kosmologen."

Kein Werk der ästhetischen Beiläufigkeit, sondern der gezielten Irritation. Diese Skulptur stemmt sich mit Macht gegen den Strom der täglich an ihr vorbei hastenden Menschen (sie steht in Berlin Potsdamer Platz am Bahn Tower), sie widersteht ihm, sie geht nicht auf in ihm. Der Blick auf den Zustand unserer Welt und auf die unsäglich deprimierenden Nachrichten, die uns täglich erreichen, sagt uns: Wir brauchen heute nötiger denn je Menschen, die das Recht auf Geistesfreiheit verteidigen und den Gebrauch der menschlichen Vernunft als den einzig richtigen Weg ansehen, um eine friedlichere, bessere und gerechtere Welt zu erreichen.

In einer Stadt, in der Bruno auf seiner Odyssee durch Europa niemals gewesen ist, will ein menschliche Zerbrechlichkeit suggerierendes Bruno-Monument an die fatalen Auswirkungen religiöser Gewalt erinnern. Der provozierende Häretiker und verletzliche Anti-Held Bruno steht für eine paradoxe Symbiose von Zerstörung und Heilung. Das dem Ketzer zugeschriebene antireligiöse Ideengut löst die Kraft der Vernichtung aus und bricht diese im Sinne eines zukunftsweisenden heilsgeschichtlichen Atheismus. Die FAZ verleiht Bruno einen neuen Titel: "Säulenheiliger der Aufklärung".

Manie

Denn es gibt auf der einen Seite eine Brunomanie, die z.B. darin besteht, dass man in jeder italienischen Kleinstadt irgendwo auf eine Tür stößt mit einer Tafel, auf der steht: Società Giordano Bruno. Wenn man dann durch die Tür geht, dann findet man alte Männer, die Karten spielen und Rotwein trinken und sich an das Risorgimento erinnern, also an die Befreiung des italienischen Staates von der vatikanischen Vorherrschaft. Und dieser Kampf ging ja weiter bis hin zu Mussolini.

Gentile war eingetreten für das Denkmal Giordano Brunos auf dem Campo dei fiori. Mussolini hat erklärt, dieses Denkmal muss als Freiheitszeugnis bestehen bleiben. Daraufhin hat die katholische Kirche sofort den Kardinal Bellarmin heilig gesprochen - und Kardinal Bellarmin war Mitglied des Inquisitions-gerichtshofes. Brunomanie und Brunophobie, das sind fast irrationale Figuren. Und Giordano Bruno aus dem Schatten dieser Irrationalismen herauszubringen, das wäre für die Philosophie eine zu leistende Aufgabe. Aber die Rezeptionsgeschichte Giordano Brunos auch in der Philosophie ist eine Katas-trophengeschichte.

Fragen

Wie bei einem anderen auf dem Scheiterhafen Ermordeten - die Rede ist von

Jan Hus - haben die Nachfahren der Täter, der katholische Klerus, seine Ermordung für Unrecht erklärt, aber eine Rehabilitierung abgelehnt. Jan Hus - haben die Nachfahren der Täter, der katholische Klerus, seine Ermordung für Unrecht erklärt, aber eine Rehabilitierung abgelehnt.

Wer war dieser Mann?

- Ein Fluss (Jordan)

- Ein Hochbegabter

- Ein Mönch

- Ein Hexenrichter

- Ein Philosoph

- Ein Katholik, Calviner, Lutheraner

- Ein flüchtender Gelehrter

- Ein Professor

- Ein Satiriker, Spötter, Provokateur

- Ein Verratener

- Ein Gefolterter und Ermordeter

Verrat

Wir schreiben das 16. Jahrhundert. Europa brennt. Die Macht der römischen Kirche zerbricht Stück für Stück an den vielerorts aufkeimenden reformatorischen Gedanken. Wie eine verwundete Bestie beißt sie um sich, denunziert, foltert, mordet im Widerschein eines in Flammen stehenden Kreuzes, rottet Andersartige und Andersdenkende aus, um ihre auf Qualen fußende Lehre von Liebe und Vergebung mit all den für den Klerus vorteilhaften Herleitungen rein zu halten. Eine Vielzahl philosophischer Werke der Antike und des Mittelalters steht auf dem Index, ihre Lektüre ist verboten. Wer der kirchlichen Lehre widersprechende Gedanken äußert, wird an die heilige Inquisition übergeben und der Ketzerei angeklagt.

Bei weniger schwerwiegenden Anklagen, wie im Fall des Gelehrten Galileo Galilei, kann der Inhaftierte vorgeben, seinen Worten und Gedanken abzuschwören, und so dem Kerker entfliehen. Wem die Hinrichtung indes sicher ist, hilft solch opportunistisches Verhalten kaum; durch das Abschwören kann er mit den wohlgekleideten Richtern einzig einen kurzen, schmerzlosen Tod aushandeln.

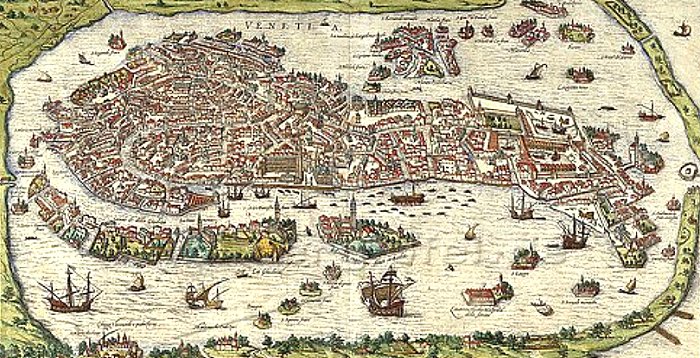

Im Sommer 1591 erhält Giordano Bruno eine Einladung des venezianischen Adligen

Giovanni Mocenigo

Die Republik Venedig, sagt er sich, ist nicht der Kirchenstaat: Er kehrt nach Italien zurück. Der Lehrstuhl für Mathematik in Padua, das wär's. Doch nicht der Feuerkopf mit Auslandserfahrung kriegt die vakante Stelle, sondern ein 28-jähriger Jungspund aus Pisa, Galileo Galilei.

Überhaupt ist Venedig ein Reinfall. Der seltsame Patron Mocenigo will in praktischer Magie unterrichtet werden - aber zaubern kann Bruno nun wirklich nicht. Als er im Hause seines Gastgebers Jesus einen "Betrüger" nennt und kundtut, dass er demnächst zurück nach Frankfurt gehen werde, erstattet Mocenigo Anzeige.

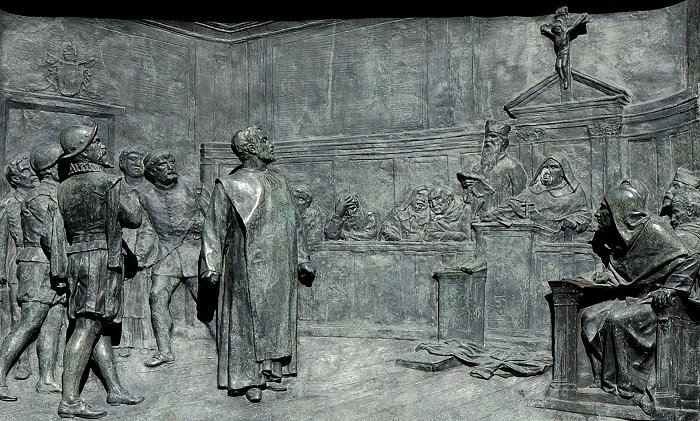

In der Nacht auf den 24. Mai 1592 lassen ihn die Herren der Inquisition abholen. Giovanni Mocenigo übergibt dem Pater Inquisitor von Venedig sein Denunziationsschreiben, in dem er Giordano Bruno in ungefähr 20 Punkten der Ketzerei beschuldigt. Am 25. Mai überreicht Mocenigo eine zweite Anzeige, die der venezianische Pater Inquisitor an das Heilige Offizium in Rom weiterleitet. Am 29. Mai, als Giovanni Mocenigo bereits seine dritte Eingabe macht, verhören ihn die Ermittler zum ersten Mal verhört. Ende Juli hat man ihn so weit: Der Häftling bricht zusammen, gesteht, bittet um Verzeihung. Sieben Monate später Verlegung nach Rom.

In die Engelsburg, den Hochsicherheitskerker des Vatikans. Isolationshaft in den Verliesen des Vergessens. Kein Solidaritätskomitee, keine Befreiungsaktion, kein Aufschrei der Gelehrtenrepublik. Sieben Jahre lang sitzt das Heilige Offizium über den lebendig Begrabenen zu Gericht. Will er seine Haut retten, muss er seiner Philosophie abschwören. In der Dunkelheit der Gemäuer der Engelsburg verliert er sein Augenlicht.

Der Kirche geht es nicht um Sühne, sie will den Widerruf, die Unterwerfung, das reuige Schaf. Doch Bruno ist kein Abtrünniger, kein Glaubenszweifler - er ist Systemgegner. Will er siegen, muss er sie zwingen, ihn zu töten.

Auf der Sitzung am 20. Januar 1600 ordnet

Papst Clemens VIII.

an, "dass der Fall zu Ende geführt und der besagte Frater Jordanus der weltlichen Gewalt überantwortet werde". Das Urteil gegen den "unbußfertigen, hartnäckigen und widerspenstigen Ketzer" lautet auf achtfache Häresie im Sinne der Anklage, die "weltliche Gewalt" bedeutet den Scheiterhaufen.

an, "dass der Fall zu Ende geführt und der besagte Frater Jordanus der weltlichen Gewalt überantwortet werde". Das Urteil gegen den "unbußfertigen, hartnäckigen und widerspenstigen Ketzer" lautet auf achtfache Häresie im Sinne der Anklage, die "weltliche Gewalt" bedeutet den Scheiterhaufen.

Am Donnerstag, dem 17. Februar, in den frühen Morgenstunden, erreichen das Heilige Jahr 1600 und der römische Karneval einen spektakulären Höhepunkt: Auf dem Campo de' Fiori, dem Platz der Herum-treiber und der Marktweiber, wird Giordano Bruno nackt und bei lebendigem Leib verbrannt. Eine hölzerne Maulklammer soll verhindern, dass Bruno ein weiteres Mal dem Herrn lästert. Ungläubig werden die Anwesenden Zeugen, dass kein einziger Laut über die Lippen des verhassten Ketzers kommt, während die Flammen hochschlagen und seinen nackten, von der Folter geschundenen Körper verzehren.

Augenzeugen:

Er sah bleich und blass aus – offenbar geschwächt von dem Blutverlust, den er durch die vergangenen Marterungen erlitten hatte. Seine Arme hingen wie leblos herunter. Man hatte sie aus den Gelenken gerissen, als man ihn über das Rad geflochten hatte. Nicht genug damit - die furchtbaren Marterwerkzeuge hatten an vielen Stellen das Fleisch bis auf den Knochen heruntergeschabt."

"Heute also ist er zum Scheiterhaufen oder Brandpfahl geführt worden. Als hier dem schon Sterbenden das heilige Kruzifix vorgehalten wurde, wandte er mit verachtender Miene sein Haupt ..."

Der "Ketzer" ging in Rauch auf, dem Philosophen war nichts anzuhaben. Wie hatte er in seinen "Heroischen Leidenschaften" geschrieben? "In einem so schönen Feuer, in einer so edlen Schlinge macht mich Schönheit brennen und verstrickt mich Anmut, dass ich Flamme und Knechtschaft nur genießen kann ..."

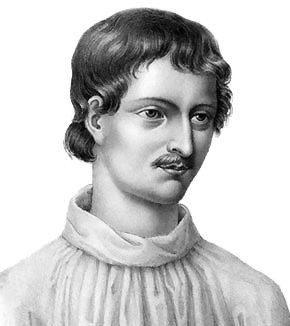

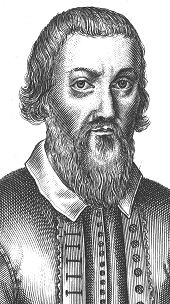

Anfang

Dabei hatte alles so gottgefällig angefangen. Filippo Bruno, 1548 in Nola, einem kleinen Ort nahe dem Vesuv als Sohn eines Soldaten geboren, studiert Logik und Dialektik in Neapel, tritt mit 17 in den dortigen Orden der Dominikaner ein. Bekommt den Namen Giordano (Jordan - nach dem zweiten Ordensmeister Jordan von Sachsen), wird Priester. Liest alles, was ihm unterkommt: Platon, Aristoteles, die römischen Dichter, den Cusaner, den Kopernikus - und, heimlich, den verbotenen Erasmus. Dann das: Bruder Giordano hat die Bildchen der heiligen Katharina von Siena und des heiligen Antonius aus seiner Zelle entfernt, tuschelt es im Kreuzgang. Bruder Giordano leugnet die Dreifaltigkeit! Ausgerechnet in dem Kloster, in dem der aristotelische Übervater der Kirche, der heilige Thomas von Aguin, gelebt und gelehrt hat: bei den Dominikanern, die doch vom Papst höchstselbst damit betraut sind, als domini canes, als Hündlein des Herrn, jedweden Ketzer erbarmungslos zu hetzen.

1563 geht das Konzil von Trient zu Ende, seither macht die Kirche blutigen Ernst mit der Gegenreformation: das Heilige Offizium, die oberste Inquisitionsbehörde, tagt wieder, missliebigen Büchern droht der Index librorum prohibitorum, Glaubensabweichlern der Feuertod. Als das Kloster 1576 zum zweiten Mal den Verdacht der Ketzerei gegen ihn erhebt, setzt sich der 28jährige nach Rom ab.

Im Kloster Santa Maria Sopra Minerva erfährt er, dass der Prokurator des Dominikanerordens der San Domenico Maggiore bereits 130 Anklagepunkte gegen ihn übermittelt hatte. Bruno legt das Ordensgewand für immer ab. Er war ein hochintelligenter Mensch, der über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügte und der Italienisch, Latein und Spanisch sprach. Aber er ist auch ein sehr schwieriger Mensch, der sehr stur sein konnte. So weigerte er sich zum Beispiel, Englisch zu lernen. Dabei hätte ihm das Erlernen dieser Sprache sehr bei seinem Lehrauftrag in London 1583 bis 1585 geholfen.

Dann immer weiter nach Norden. Damals konnten Flüchtlinge seiner Art nur dort ihr Heil suchen, wo sich schon der Reformismus durchgesetzt hatte.

Es sollte eine 16 Jahre dauernde Grand Tour durch das von politischem und religiösem Eifer zerrissene Europa werden. Aufbruch, Entdeckungen, alle Welt ist in Bewegung, jedermann unterwegs. Nicht nur die Kaufleute, auch Künstler, Gelehrte, Prediger ziehen durchs Land. Da fällt ein entsprungener Mönch, der sich mit Privatlektionen und der Veröffentlichung philosophischer Traktate

über Wasser hält, nicht weiter auf, und für Kost und Logis klopft man einfach an die Pforte eines der unzähligen Klöster. Die Suche nach einer Anstellung führt Bruno nach Venedig, Padua, Brescia, Mailand, Turin. Auf dem Weg nach Lyon erreicht ihn die Nachricht seiner Exkommunikation.

Genf ist nun sein erstes Ziel, Zentrum des Calvinismus. Was muss es ihn kümmern, dass hier keine 40 Jahre zuvor 58 Menschen aus religiösen Gründen hingerichtet wurden - für ihn wird die Stadt erst einmal zur Fluchtburg, in der ihm die Spitzel der Inquisition nichts anhaben können. Und hier hat ein Landsmann aus Neapel, der

Marchese Galeazzo Caracciolo de Vico

eine Gemeinde italienischer Protestanten um sich geschart. Dessen Vorschlag zu konvertieren lehnt Bruno dankend ab, die angebotene Stelle als Korrektor in einer Druckerei aber nimmt er an. Im Mai 1579 schreibt er sich als sacrae theologiae professor in der Genfer Akademie ein.

eine Gemeinde italienischer Protestanten um sich geschart. Dessen Vorschlag zu konvertieren lehnt Bruno dankend ab, die angebotene Stelle als Korrektor in einer Druckerei aber nimmt er an. Im Mai 1579 schreibt er sich als sacrae theologiae professor in der Genfer Akademie ein.

Drei Monate später sitzt er zum ersten Mal im Kerker - wegen einer Streitschrift, in der er dem maßgeblichen Philosophieprofessor der Hochschule "20 Irrtümer" nachweist. Wochenlange Debatten. Schließlich zieht Bruno seine Behauptungen zurück, um nicht Schlimmeres zu riskieren. Entschuldigung. Dann die Abreise. Vom Calvinismus hat er zeitlebens genug: "Grammatiker und

Buchstabeneiferer von blinder Vermessenheit" wird er sie später nennen. Mucker, "die unter dem Vorwande, die deformierte Religion zu reformieren, gerade das verdorben haben, was an derselben noch gut war".

Der "fahrende Ritter der Philosophie" zieht weiter. Lyon. Dann Toulouse. Dort geht er nun schon vorsichtiger zu Werke. Die Studenten schlägt er durch packende Vorträge über Aristoteles in Bann, und mit einer Magisterarbeit zu Thomas von Aquin, über alle Verdächtigungen erhaben, bekommt er den Lehrstuhl für Philosophie an der Universität.

Die berühmte Hochschule von Paris lockt, 1581 zieht er an die Seine.

Wieder kommt ihm erst einmal seine Herkunft zunutze.

König Heinrich III.

ein Sohn der Toskanerin Katharina de Medici, schätzt die Künste, die Wissenschaften - und alles Italienische. Die Sorbonne ist fest in gegenreformatorischer Hand, also doziert der gewitzte Professor Bruno über "Die 30 göttlichen Eigenschaften des Thomas": 30 Vorträge, in freier Rede gehalten nach den Techniken der Gedächtniskunst von Raymundus Lullus. Die Wirkung bleibt nicht aus, Heinrich lässt Bruno zu sich bestellen: Ob denn so etwas "natürlich" sei oder "magische Kunst". Natürlich Wissenschaft, bestätigt ihm der Gelehrte und gibt dem König Tipps, wie er die Bibel mit Hilfe der lullischen Gedächtniskunst auswendig lernen könne. ein Sohn der Toskanerin Katharina de Medici, schätzt die Künste, die Wissenschaften - und alles Italienische. Die Sorbonne ist fest in gegenreformatorischer Hand, also doziert der gewitzte Professor Bruno über "Die 30 göttlichen Eigenschaften des Thomas": 30 Vorträge, in freier Rede gehalten nach den Techniken der Gedächtniskunst von Raymundus Lullus. Die Wirkung bleibt nicht aus, Heinrich lässt Bruno zu sich bestellen: Ob denn so etwas "natürlich" sei oder "magische Kunst". Natürlich Wissenschaft, bestätigt ihm der Gelehrte und gibt dem König Tipps, wie er die Bibel mit Hilfe der lullischen Gedächtniskunst auswendig lernen könne.

Heinrich, höchst enchantiert, verschafft Bruno eine gut dotierte außerordentliche Professur. Der schreibt umgehend ein Büchlein über die Gedächtniskunst, "Vom Schatten der Ideen", und widmet es seinem royalen Gönner ein zweites und ein drittes gleich hinterher - das Thema zieht.

Und jetzt, da er nicht mehr täglich um sein Fortkommen bangen muss, sticht Bruno der Hafer. Im selben Jahr 1582 veröffentlicht er, und zwar auf Italienisch, eine Komödie über das Klosterleben, wie er es als junger Mönch kennen gelernt hatte: "Il candelaio (Der Kerzenzieher)". Goethe, Bewunderer Brunos, notiert 1829 (80jährig):" Höchst merkwürdige Schilderung der sittenlosen Zeit, in welcher der Verfasser lebt". Er hat sich das lose Stück als Weihnachtslektüre zu Gemüte geführt.

Bei Hofe in Paris findet es naturgemäß weit weniger günstige Aufnahme: Bruno tut gut daran, das Feld zu räumen.

König Heinrich III., amico degli amici, ist noch so generös, Bruno ein Empfehlungsschreiben an den französischen Botschafter in London mitzugeben. Hier nun, im Lande Elisabeths I. - der "einzigen Diana unter den Nymphen Englands", wie er ihr huldigt -, versucht Bruno sein Glück in Oxford. Ein Zeitgenosse: jemand "mit Namen und Titeln länger als sein Körper, der wie ein Jongleur die Ärmel zurückschlägt und über chentrum und chirculus und chircumferenchia doziert".

Nein, keine Chance auf eine Professur. Und so schreibt Bruno in diesem schnöden London jene sechs philosophischen Dialoge in italienischer Sprache, die bis heute seinen schillernden Ruf begründen. Es sind, so merkt er selber an, "viele verschiedene aneinander geklebte Lehrsätze, so dass sie nicht wie Wissenschaft aussehen, sondern mal wie Dialoge, mal wie Komödien, mal wie Tragödien, mal wie Dichtungen, mal wie Rhetorik es gibt dort Physik, Mathematik, Moral, Logik". Eine Mischung, die ihn, je nach dem Adrenalinpegel

seiner Gegner, zum phantasiebegabten Narren oder zum satanischen Irrlehrer macht.

Im Aschermittwochsmahl legt Bruno seine von Kopernikus ausgehende Kosmologie dar - die ihm, ganz beiläufig, zur Karikatur des Gelehrtendünkels gerät. Das akademische London kocht, und Bruno stellt seinem zweiten Dialog eine furiose "Entschuldigung" voran:

Ich habe niemals aus schmutziger Eigenliebe oder aus gemeiner Sorge für ein privates Interesse solche Rache geübt, sondern aus Liebe zu meiner vielgeliebten Mutter, der Philosophie, und aus Eifer für ihre verletzte Majestät. Jetzt möchte sich jeder nichtsnutzige

Pedant, jeder lumpige Wortheld, jeder dumme Faun, jeder unwissende Esel, indem er sich mit einer Last von Büchern zeigt, sich den Bart wachsen lässt und allerlei andere Manieren annimmt, dafür ausgeben, als ob er zur Familie gehörte.

In den Dialogen "Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen" und "Vom Unendlichen, dem All und den Welten" entwickelt Bruno aus der Kritik der gängigen scholastischen Philosophie seine Lehre von der ursprünglichen Einheit alles Wirklichen und seine Vision eines unendlichen Universums bewohnter Welten. An satirischem Scharfsinn und moralischem Pathos kaum zu überbieten ist

"Die Vertreibung der triumphierenden Bestie". Eine Gipfelkonferenz der griechischen Götterwelt will den Himmel reformieren Sternbilder, die zu Symbolen göttlicher Lasterhaftigkeit verkommen sind, sollen durch Tugendbegriffe wie die Wahrheit, die Klugheit, das Gesetz ersetzt werden. Der Orion aber wird unter die Menschen geschickt, um Wundertaten zu vollbringen und sich selber zum Göttersohn zu machen. Das sei doch wohl ein Scherz, unkt die weise Minerva: So einer diene doch nur als "Affe und Popanz für den blinden Pöbelglauben". "Die Vertreibung der triumphierenden Bestie". Eine Gipfelkonferenz der griechischen Götterwelt will den Himmel reformieren Sternbilder, die zu Symbolen göttlicher Lasterhaftigkeit verkommen sind, sollen durch Tugendbegriffe wie die Wahrheit, die Klugheit, das Gesetz ersetzt werden. Der Orion aber wird unter die Menschen geschickt, um Wundertaten zu vollbringen und sich selber zum Göttersohn zu machen. Das sei doch wohl ein Scherz, unkt die weise Minerva: So einer diene doch nur als "Affe und Popanz für den blinden Pöbelglauben".

Die "Kabbala des Pegasus" mit der Zugabe des "kyllenischen Esels" rechnet mit Brunos Vergangenheit als Dominikanermönch ab - und zwar im Stil des Lobs der Torheit von Erasmus. Bei Bruno wird daraus ein "Lob des Eseltums", sprich der akademischen Pedanten und theologischen Knierutscher. Und dass er nach diesen Ausritten gegen die katholische Kirche im Allgemeinen und gegen den Stifter des Christentums im Besonderen in seinem sechsten Dialog "Von den heroischen Leidenschaften" beredt über die Liebe philosophiert und dabei zu dem Schluss kommt, die Leidenschaft bestünde nicht etwa wie bei Aristoteles in der Mäßigung und im Ausgleich, sondern im Exzess der Gegensätze, konnte von den Zeitgenossen nur noch als hämischer Selbstkommentar verstanden werden.

Den Halbgöttern in Rom wird die Zornesader heftig geschwollen sein. Brunos Londoner italienische Schriften - das war nun eine summa, die das katholische Weltbild brachial vom Sockel stieß. Die Welt: ein unendliches Universum. Der Kosmos: belebt. Gott: ein unendlicher Schöpfer. Der Heilige Geist: die Weltseele. Der Mensch: ein Spiegel der Dinge. Und - Gipfel der Häresie - Jesus Christus ein

"Popanz für den blinden Pöbelglauben".

Auch London ist not amused, die vermeintliche Protektion durch Elisabeth erweist sich als Chimäre. Kein Lehrstuhl, keine Zukunft. Und so finden wir Bruno im Oktober 1585 wieder in Paris auf der Reise dorthin wird er, zusammen mit der Familie seines Gönners, des

Botschafters

Michel de Castelnau, auch noch von Piraten ausgeraubt. Hier versucht er zunächst, wie noch öfter, seinen Frieden mit der katholischen Kirche zu machen. Ohne Erfolg.

Michel de Castelnau, auch noch von Piraten ausgeraubt. Hier versucht er zunächst, wie noch öfter, seinen Frieden mit der katholischen Kirche zu machen. Ohne Erfolg.

Also erneute Flucht nach vorn. Zu Pfingsten 1586 organisiert er eine Disputation am College de Cambrai: 120 Thesen gegen die Peripatetiker über Natur und Welt. Mit Aristoteles gegen die Aristoteliker - mal sehen, was die Lehrstuhlinhaber der berühmtesten Universität der Zeit, der Sorbonne, darauf zu sagen haben.

Denn dies ist Brunos vielleicht wichtigster und vor allem der durchgängige Grundsatz seines Philosophierens: Aristoteles so lange zu drehen und zu wenden, bis er ihn in seinem Sinne uminterpretiert hat - und er selber als der vermeintlich wahre Aristoteliker dasteht. Ging es A. um die Erkenntnis der Natur, so geht es B. um die Natürlichkeit der Erkenntnis. A. sagte, Natur und die wissenschaftliche Aussage darüber müssen in sich schlüssig sein B. sagt, Natur und Erkenntnis müssen völlig deckungsgleich sein. Dazu muss B. die Distanz zwischen dem Denken und den Dingen aufheben - also versucht er, die Vielfalt der Dinge als einen Ausdruck von Einheit, das Philosphieren als Wiederherstellung dieser Einheit darzustellen.

Anders als nach ihm Galilei, Bacon und die moderne Naturwissenschaft hält er noch nichts davon, Erkenntnis jeweils einzeln experimentell zu überprüfen. Er sieht das Universum als "unendliche stoffliche Substanz im unendlichen Raum" (These 69), als "einziges Kontinuum" (These 70), "unerschaffen und unvergänglich". Und "die jenseits des Saturn beständig sichtbaren Sterne" als

"Sonnen" (These 87) - eine so unheimliche wie geniale Eingebung.

Erst seit wenigen Jahren wissen wir von bisher fast zwei Dutzend Welten, die fernab unserer Galaxis um eigene sonnenähnliche Sterne kreisen, wissen, dass die Erde nichts anderes ist als eine kleine blaue Murmel, die weit draußen in einem Spiralarm der Milchstraße einen profanen Stern, unsere Sonne, umrundet. Mehr noch: dass selbst unsere Milchstraße nur eine von Abermilliarden Galaxien ist.

Zurück nach Paris. Der vermeintlich heroische "Thesenanschlag" misslingt ganz und gar. Tumult, Skandal. Der Provokateur wird als "Jordanus Brutus" geschmäht, nicht einmal die Studenten sind auf seiner Seite. Vertagung der Disputation auf Pfingstmontag. Doch jetzt kneift Bruno, geht gar nicht erst hin, verlässt kurz darauf die Stadt. Bleibt nur noch Deutschland, der letzte Hort der Gedankenfreiheit.

Marburg will ihn nicht.

Wittenberg, die führende Universität des Luthertums, gibt ihm 1586 einen Lehrauftrag. Und hier kann er auch seine Pariser

Streitschrift überarbeiten und veröffentlichen. Doch als Sachsens (lutherischem) Kurfürsten

August I.  dessen (calvinistischer) Sohn dessen (calvinistischer) Sohn

Christian I.

nachfolgt, ist es mit Brunos Fortune auch hier wieder aus. Am 8. März 1588 hält er, voll des Dankes an die Deutschen, eine bewegende Abschiedsrede:

Welche Aufnahme habe ich bei euch gefunden, der Ausländer, der Verbannte, der Überläufer, dieser Spielball des Schicksals, schmächtig von Gestalt, ein Habenichts, ohne jeglichen Glücksstern, Zielscheibe des Pöbelhasses, der ich allen, die nur dort Adel erkennen, wo Gold schimmert und Silber, ein Verächtlicher war.

Und doch bleibt er noch. Er geht nach Prag, an den Hof des wunderlichen

Kaisers Rudolf II.

Der gütige Mäzen schenkt ihm 300 Taler. Eine Anstellung findet Bruno aber erst sechs Monate später an der noch jungen Universität

Helmstedt - bis er (ist er Protestant geworden? man weiß es nicht genau) im Oktober 1589 vom örtlichen Superintendenten in öffentlicher Predigt exkommuniziert wird!

Wohin soll er sich noch wenden? Um genug zum Leben zu haben, muss er dozieren oder publizieren, braucht er ein Lehramt oder Gönner. Frankfurt am Main hat zwar keine Uni, aber viele Buchhändler. Doch der Magistrat der Stadt verweigert Bruno die Aufenthalts-genehmigung. Im Karmeliterkloster ?ndet der abgelehnte Asylbewerber immerhin Unterschlupf bei Johann Wechel, einem

der ein?ussreichsten Verleger der Zeit, erscheinen die neuesten Texte: Brunos philosophische Quintessenz in drei voluminösen lateinischen Lehrgedichten.

"Vom dreifach Kleinsten und vom Maß". "Vom Unzählbaren, Unermeßlichen und Unvorstellbaren", sein umfangreichstes Werk. "Von der Monade, der Zahl und der Gestalt" - es ist jener Begriff der Monade, mit dem hundert Jahre später Leibniz Ruhm ernten wird.

Als Bruno im Sommer 1591 eine Einladung des venezianischen Adligen Giovanni Mocenigo erhält, siegt das Südweh über seine Vorsicht. Er kehrt nach Italien zurück.

Quelle: DIE ZEIT 7/2000

| |

|

Eine achtjährige Haft in den Kerkerhöhlen der Inquisition ging dem wohl spektakulärsten Justizmord der Kirchengeschichte voraus. Als dem Philosophen und abtrünnigen Dominikanermönch Giordano Bruno am 8. Februar 1600 das Todesurteil verkündet wurde, schleuderte der von Folterungen Gezeichnete den vor ihm auf-gebauten Würdenträgern einen Satz entgegen, der eingegraben ist in die Annalen des menschlichen Geistes:

"Ihr verhängt das Urteil vielleicht mit größerer Furcht, als ich es annehme!"

Papst Clemens VIII. hatte das Jahr 1600 zum Jubeljahr erklärt. Rom war von frommen Pilgern überflutet. Die öffentliche Hinrichtung eines in ganz Europa bekannten Philosophen galt als Höhepunkt der Feierlichkeiten. Die katholische Kirche wollte ein Zeichen setzen. Als Bruno am 17. Februar 1600 auf dem Campo dei Fiori in Rom lebendig verbrannt wurde, sollte der als Ketzer Geschmähte vom Antlitz der Erde getilgt werden - der Mensch und das Werk.

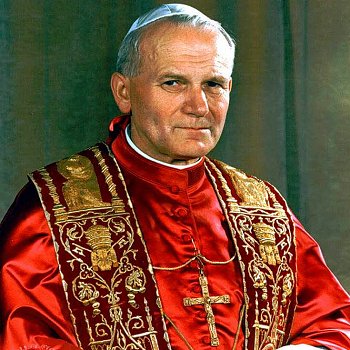

Auch das Jahr 2000 hat der Papst zum Jubeljahr und Heiligenjahr deklariert; unter anderem soll es der "Reinigung des Gedächtnisses" dienen. Während etwa der Naturforscher Galileo Galilei 1992 (immerhin) "rehabilitiert" wurde, ist die Feindschaft der katholischen Kirche Giordano Bruno gegenüber nie aufgehoben oder auch nur abgemildert worden. Sie steht gleichsam da wie am ersten Tag. Eine "Rehabilitierung" des großen Denkers hat es nie gegeben.

Dafür gibt es Gründe, die, rätselhaft genug, kaum bekannt sind - und aus denen ersichtlich wird, dass Bruno auch heute noch ein Ketzer wäre, der einer unheiligen Allianz aus Naturwissenschaft und katholischer Kirche gegenüberstünde.

In unseren Tagen befinden sich viele Theologen und Kosmologen in bestem Einvernehmen. Die Urknall-Theorie, nach der die Welt durch eine Urexplosion entstand, begrüßt der Vatikan dankbar als Bestätigung der christlichen Schöpfungsidee - das Alternativmodell, nach dem das Weltall immer schon existiert hat, würde einen Schöpfer im christlichen Sinne überflüssig machen.

Auch in anderer Hinsicht gibt es eine Übereinstimmung zwischen Naturwissenschaft und katholischer Kirche: Intelligentes Leben gilt, wenn schon nicht als einzigartig, so doch als oasenhaft selten in der monströsen und betäubenden Himmelswüste. "Da draußen im All", da sind sich Christen und Kosmologen einig, ist nicht viel zu holen. Genau an dieser Stelle tritt Giordano Bruno auf den Plan, und zwar als philosophischer Unruhestifter ersten Ranges. Der Brunoschen Lehre vom alllebendigen, allbewussten Universum können weder die Christen noch die naturwissenschaftlichen Matadore des toten Universums etwas abgewinnen. Wenn überall im Prinzip intelligentes Leben möglich ist, wie Bruno annahm, wo bliebe dann die Einzigartigkeit des Gekreuzigten? Müsste es nicht unendlich viele "Erlöser" geben - für jede Menschheit auf den Myriaden Sternensystemen da draußen ein eigenes Jesuskind?

Sollte Bruno Recht haben, wäre die Singularität der irdischen Bühne dahin und sowohl das Christentum als auch die Kosmologie des toten Weltalls und der überwiegend toten Himmelskörper als Projektion unseres (erdperspektivisch verzerrten) Bewusstseins entlarvt.

Laut Bruno gibt es keinen toten Winkel im Weltraum. Alles lebt, sogar die tote Materie - nur anders, als wir Erdlinge aus unserem beschränkten Blickwinkel es uns vorstellen können. Die Brunosche Allbeseeltheit, die den Gedanken der Wiedergeburt einschließt, kennt keine absolute Trennung von Lebendigem und Unlebendigem. So gesehen, erscheint Bruno fast wie eine Art "Buddha des Westens".

Warum hat die Kirche den Philosophen des Unendlichen umgebracht? Die Frage ist nicht letztgültig zu beantworten; die offiziellen römischen Prozessakten sind, abgesehen von einigen Fragmenten, verschollen. Sicher ist: Man hat Bruno nicht als Kopernikaner verurteilt; die Frage, ob die Erde ruht oder um die Sonne läuft, hat in seinem Prozess keine Rolle gespielt. Das eigentliche Skandalon der Philosophie Giordano Brunos waren zwei Komponenten, die auch heute noch "anstößig" sind:

- die These, das Universum sei real unendlich und unendlich belebt, von unzähligen Himmelskörpern erfüllt, die, als große Organismen, Träger vielfältigen, auch intelligenten Lebens sind (waren oder sein werden).

- die schroffe Frontstellung gegen das Christentum, einschließlich der Person seines Stifters Jesus aus Nazaret.

Brunos Radikalität in dem zweiten Punkt lässt keinen Spielraum für beschwichtigende Deutungen, obwohl es nicht an Versuchen gefehlt hat, ihn zu "rechristianisieren". Für Bruno ist Jesus ein Magier und Betrüger, ein Verdreher der natürlichen und kosmischen Ordnung.

Brunos kaum bekannte Attacken gegen das Christentum und seinen Stifter in dem

Buch "Die Vertreibung der triumphierenden Bestie" von 1584 sind beispiellos in ihrer Art.

Buch "Die Vertreibung der triumphierenden Bestie" von 1584 sind beispiellos in ihrer Art.

Am Ende der langen Passage über das Christentum bezeichnet Bruno Jesus als "einen verächtlichen, gemeinen und unwissenden Menschen", durch den "alles entwürdigt, geknechtet, in Verwirrung gebracht und das Unterste zuoberst verkehrt, die Unwissenheit an Stelle der Wissenschaft gesetzt" und "der echte Adel zu Unehren und die Niederträchtigkeit zu Ehren gebracht" worden seien.

Wie kommt Bruno zu einem so harten, ja schockierenden Urteil über Jesus, das die meisten Interpreten verschweigen oder verfälschen? Wir wissen es nicht. Mit 17 war Bruno in den Dominikanerorden eingetreten; die Motive für diesen "fatalen Schritt" bleiben rätselhaft. Belegt sind frühe Zweifel am christlichen Gottesbegriff; Bruno hielt die Anbetung des Gekreuzigten für Götzendienst. Einem gegen ihn angestrengten Ketzerprozess konnte er sich 28jährig nur durch Flucht aus dem Kloster entziehen.

Aus der Kopernikanischen Wende, nach der die Erde nicht länger als Mittelpunkt des Universums gelten konnte, hatte Bruno den Schluss gezogen, die Daseinsprämissen des Menschen von Grund auf zu revidieren. Er sieht sich berufen, diese Revision zu leisten und die damit verbundene kosmologische Revolution einzuleiten - und heute, vier Jahrhunderte nach seinem gewaltsamen Tode, lässt sich festhalten, dass sein Denken diesen Anspruch durchaus eingelöst hat, obwohl es nahezu folgenlos blieb.

So hat Bruno in der ihm eigenen Mischung aus denkerischer Schärfe und Intuition vieles "vorweggenommen", was Naturwissen-schaftler erst später entdeckten. Bruno war der Erste, der erkannte, dass jeder Fixstern am Himmel eine Sonne wie die unsere ist; auch spekulierte er über die (später bewiesene) polare Abplattung der Erde oder die Rotation der Sonne.

In seiner Schrift "Über das Unendliche, das Universum und die Welten" (1584) schreibt Bruno, bezogen auf die Gestirne am Nachthimmel: "Das sind nun alles Welten, die von ihren Lebewesen bewohnt und bebaut werden, darüber hinaus, dass sie selbst die allerersten und göttlichsten Lebewesen des Universums sind." Und in der Schrift "De immenso" (Vom Unermesslichen) von 1591 heißt es, es sei "unsinnig anzunehmen, irgendein Teil der Welt sei ohne Seele, ohne Leben und folglich unbelebt": "Es ist ausgesprochen töricht und gemein zu glauben, es gäbe keine anderen Lebewesen, keine anderen Sinne, keine anderen Intelligenzen, als sie unseren Sinnesorganen erscheinen."

Wie kein anderer Denker und Kosmologe hat Giordano Bruno den irdischen Provinzialismus aus den Angeln gehoben, der uns den Blick verstellt für die Allgegenwart von Leben und Bewusstsein im unendlichen Raum. Der Weltraum ist für Bruno nichts anderes als ein Ausdruck des unendlichen Lebens des Universums.

Brunos Vision eines brodelnd lebendigen, hoch kommunikativen, vibrierend intelligenten und allbewussten Universums, vorgetragen in einer vulkanischen, leidenschaftlichen, ja erotischen Sprache, war vor 400 Jahren eine Herausforderung - und ist es auch heute noch.

Schon in der ersten naturphilosophischen Schrift Brunos sind die Grundzüge seines Weltbildes erkennbar. Der einzige Hinweis auf seine Entstehung findet sich in dem Buch "Von den heroischen Leidenschaften"; hier berichtet Bruno von einer Grund- oder Ur-Intuition im Alter von 30 Jahren, die ihm die Wahrheit enthüllt habe. Reale physikalische Experimente hat er nicht durchgeführt - er war ein Meister so genannter Gedankenexperimente.

Mit dem "Widerhall und Wirbelwind lebendiger Gründe" wollte Bruno alle Gegner seiner Vision "niederwerfen". Das ist ihm nicht gelungen; die Mainstream-Naturwissenschaft hat diesen "Wirbelwind" gestoppt; manche aber haben ihn auch teilweise beerbt. An Bruno gemessen, wirkt die populäre Gaia-Theorie des ehemaligen Nasa-Forschers James Lovelock, der sich unseren Planeten Erde als einzigen, großen Organismus vorstellt, fast rührend, weil geozentrisch eng und kleinherzig.

Weder für die Kirche noch für die Naturwissenschaft ist der unendliche Weltseele-Raum des Giordano Bruno eine integrierbare Größe. Denn die herrschende Kosmologie propagiert mit Inbrunst den rundum toten Raum, den Raum ohne Leben und damit ohne Weltseele.

Hier liegt die geheime Achse der Anti-Bruno-Koalition von Christen und Mainstream-Kosmologen: Beide eint die ideologisch motivierte Überzeugung von der Nichtexistenz der Weltseele, der Allgegenwart des Lebens.

Quelle: SPIEGEL 7/2000

|